神奈川県立多摩高等学校(川崎市)で10月18日、「探究活動成果発表会」が開催され、明治大学理工学部と大学院理工学研究科の留学生3人が派遣講師を務めた。この成果発表会は、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されている同校の探究活動の一環として、生徒の国際通用性と表現力を高める目的で実施されたもの。

3年生の生徒らが約2年間、テーマを定めて継続して取り組んできた研究の成果について、英語でポスターセッションとプレゼンテーションが行われ、これに対して講師となった明大生らが英語でフィードバックを行った。

「だし」による減塩効果について発表した生徒は「英語で発表することへの不安が大きかったが、留学生の方々が優しかったので、途中から安心して話すことができた。英語での質問にもきちんと答えることができてうれしかった」と振り返った。また、身の回りの酵母について発表した生徒は「グループのメンバーと協力して研究した結果を留学生の方々にも聞いてもらえてうれしかった。難しい専門用語が伝わるように、英単語を工夫したことを褒めてもらえて良かった」と感想を寄せた。

タイ出身のチュティマンタノン・プラパピットさん。理工学研究科数学専攻 博士後期課程1年で助手も務めている

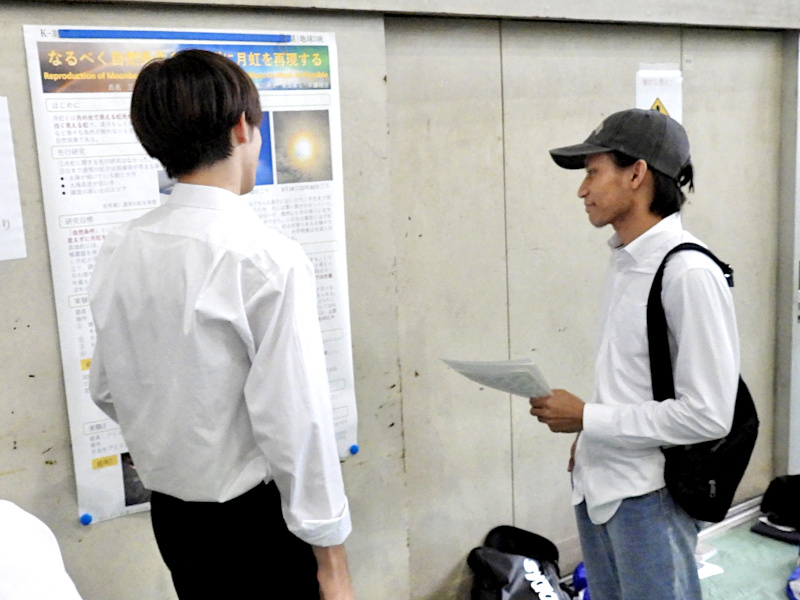

タイ出身のチュティマンタノン・プラパピットさん。理工学研究科数学専攻 博士後期課程1年で助手も務めている 生徒の発表を熱心に聞くムハンマド・イムダドさん。マレーシア出身で機械情報工学科4年

生徒の発表を熱心に聞くムハンマド・イムダドさん。マレーシア出身で機械情報工学科4年 「一番焼けにくい日焼け止め」をテーマにした生徒の発表を聞くブロティ・ナワラマフムードさん。バングラデシュ出身の理工学研究科電気工学専攻 博士後期課程3年で、助手も務めている

「一番焼けにくい日焼け止め」をテーマにした生徒の発表を聞くブロティ・ナワラマフムードさん。バングラデシュ出身の理工学研究科電気工学専攻 博士後期課程3年で、助手も務めている講師を務めた学生は、「生徒たちにとっても、私たちにとっても、楽しみながら学べたかけがえのない時間だった。未来ある日本の高校生とつながりができ、素晴らしい機会になった」(ブロティ・ナワラマフムードさん)、「慣れない英語でも笑顔で前向きに発表する高校生の姿が印象に残った。探究活動のプロセスやトピックを選ぶ視点がユニークで刺激を受けた」(チュティマンタノン・プラパピットさん)、「期待通りの研究結果が得られなかった生徒たちが、原因を解明しようとよく考えていることが伝わった。失敗から立ち上がる姿がすてきだった」(ムハンマド・イムダドさん)とそれぞれ発表の様子を振り返った。

生徒と講師学生双方が気づきや学びを得ることができ、有意義な活動となった。理工学部と理工学研究科には多くの国と地域から志の高い留学生が集まり、日本人学生と切磋琢磨している。今後も一層の国際化を図るとともに、地域の高校生と学び合える活動を推進する。(理工学部事務室)