体育会概要

上野 正雄(学長/体育会会長/スポーツ推進本部長)

明治大学体育会ファンの皆様、日頃より熱いご支援・ご声援をいただき、誠にありがとうございます。

本学には、46の体育会の部があります。各部日々研鑽を重ね、それぞれのフィールドで大学スポーツをリードする存在として活躍しております。

しかしながら、昨今の時代の変化、趣味の多様化、コロナ禍などもあり、大学スポーツに関心を持つ方が少しずつ減少してきており、大学からもより積極的に情報発信をする必要があると感じていました。

そこで、本学の創立150周年を見据えて策定した「MEIJI VISION 150-前へ-」の中でも、「学生支援における全学ビジョン」の1つとして大学スポーツの魅力を積極的に発信し、本学のブランド力を向上させることを目標に掲げ、取り組みを進めてまいりました。そのための一つの試みとして、この度、体育会明大スポーツ新聞部の全面協力を得て、本学初となるスポーツプロモーションサイト「Meiji NOW SPORTS」を開設しました。

長きにわたり、本学体育会の広報活動は、体育会各部の自主的な発信のほか、本学広報課や新聞部の発行する「明大スポーツ」がそれぞれ行い、体育会46部にかかわる情報を一元的にご覧いただけるサイトはありませんでしたが、本サイトの開設により、体育会にかかわる情報が一目で見られるようになります。日頃から応援いただいている各部の活動がより見やすくなるとともに、他の部の活躍にも触れていただく機会になると期待しております。

学生たちにとって、皆様からの応援・声援が、何よりの力となります。

ぜひ、本サイトを通じて、明治大学体育会各部や大学スポーツへの興味・関心を広げていただき、願わくば各会場に直接お越しいただき、それぞれのスポーツに真剣に取り組む学生たちの姿を観戦していただけると幸いです。

2024年4月

明治大学体育会の歴史に関する概説

若林幸男(商学部教授)

戦前期の明大スポーツ

大学に運動部が設立されるためには、大学か、あるいはその周辺に、運動部が利用できる運動施設が存在することが必要である。ところが明治大学は設立以来、正課に体育、体操科目を設置することのない法学の専門学校として存在していたから、大学施設内に体育スペースは全くなかった。それゆえ、そのころの明治大学のスポーツ好きな学生はインカレ的な活動をせざるを得なかった。たとえば、高等師範学校(のち東京高等師範学校)などのように近代スポーツの移植や普及を使命とする体育科目を設置し、運動施設を有していた学校などへ赴いて、それぞれが個人的に競技活動を行わざるを得なかったのである。 では、この時代の明治大学には、スポーツ活動は全くなかったといえば、そうではない。明治法律学校時代の1882年から全校あげて「運動会」を実施していた(「学生風紀に関する岸本校長演説」『明治大学百年史』史料編I、1986年、370頁)。飛鳥山の会場で毎年春開催されていたというが、大学の運動会実施については実に明治がその嚆矢となる。

-

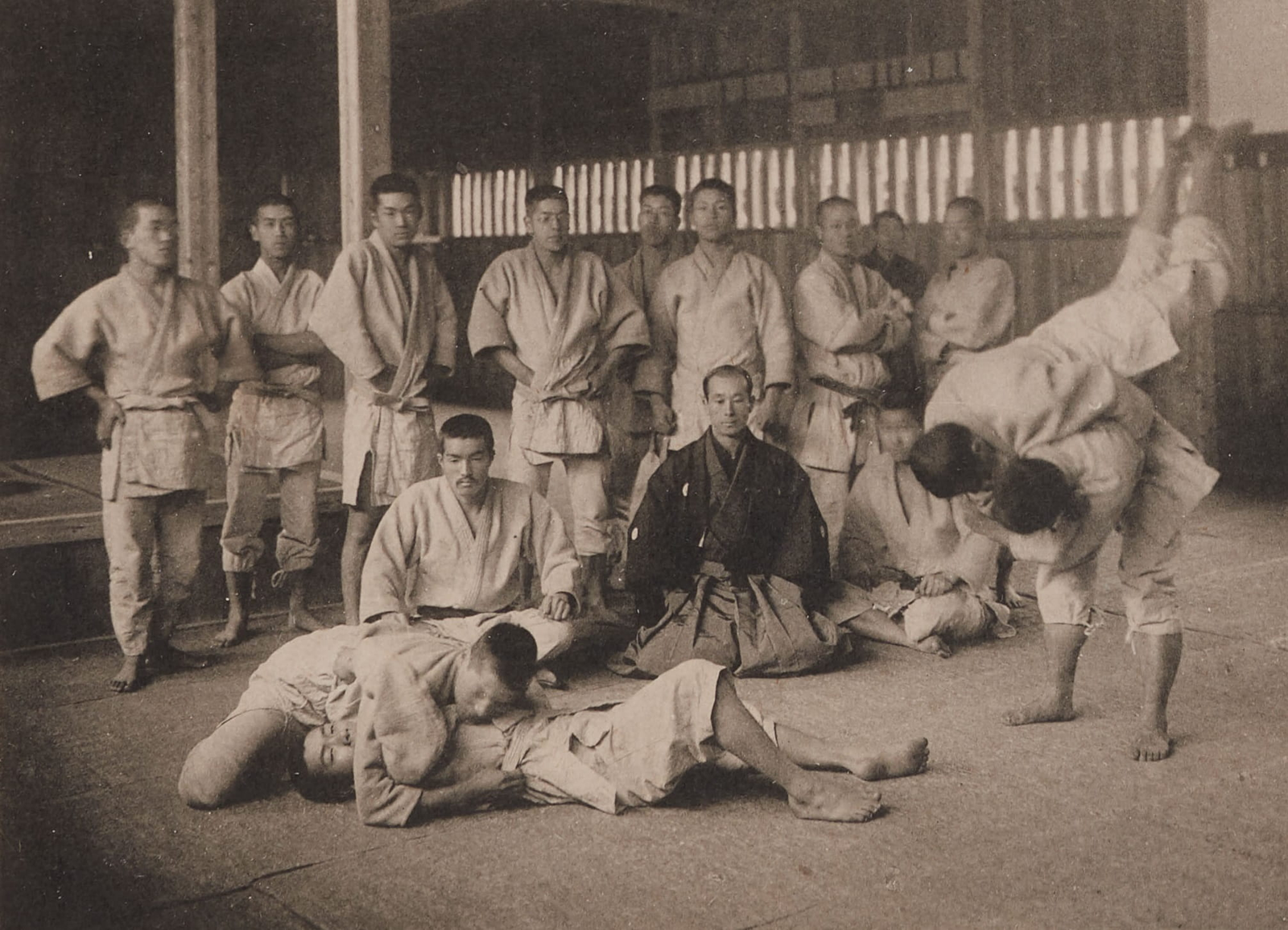

柔道部(1909年) -

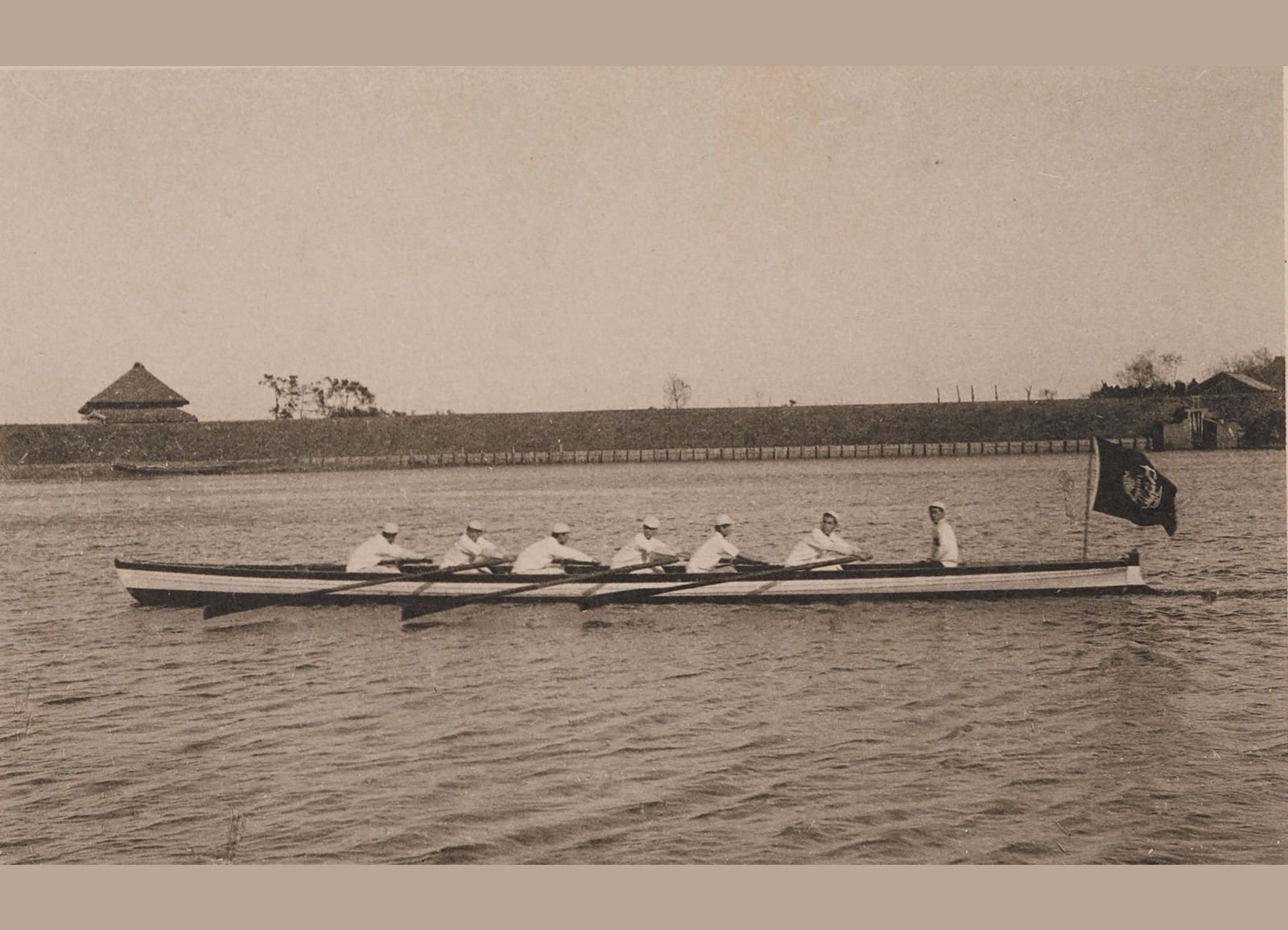

端艇部(1909年)

ただ、現在の体育会各部に繋がるルーツといえば、それは専門学校令による大学となった1903年以降、大学の予科制度の確立、そこでの自治的組織である学友会の成立を待たなければならなかった。この段階でも専門部中心の大学運営は続いていたが、予科は当時スポーツ活動が盛んとなっていた旧制中学校の卒業生を中心に募集された。この学生たちの多くはすでにスポーツ活動になじみがあり、旧制高等学校と同レベルの教育課程であり、進学後も他の学校との交流を求めていたことが背景にあったのであろう。 1900年前後にかけて、この予科と同レベルの旧制高等学校の間ではすでに演劇や寮歌交換会や文化祭などの文化的な活動のみならず、スポーツの「交流試合」が盛んとなっていた。正課に体操科目を配し、道場やグラウンドなどの施設整備がなされていた点が大きい。たとえば、金沢の第四高等学校と京都の第三高等学校の野球部、柔道部、剣道部それぞれの交流戦は1901年、北陸線の部分開通の際にもうすでに開始していたという。金沢から見て南方の京都に行くことから「南下軍」と呼称され、一大行事となっていたらしい(大久保英哲「旧制高等学校のスポーツ活動」『スポーツ社会学研究』第166号、2008年、54頁)。 一方、これに対して、私立の専門学校、大学のスポーツ活動、体育施設開設は遅れていた。それでも、早稲田は1902年に夜間照明を設置した戸塚球場を開き、慶應も翌1903年には網町運動場(4000坪)を野球部の練習場とし、最初の早慶戦をこの年開催している。

-

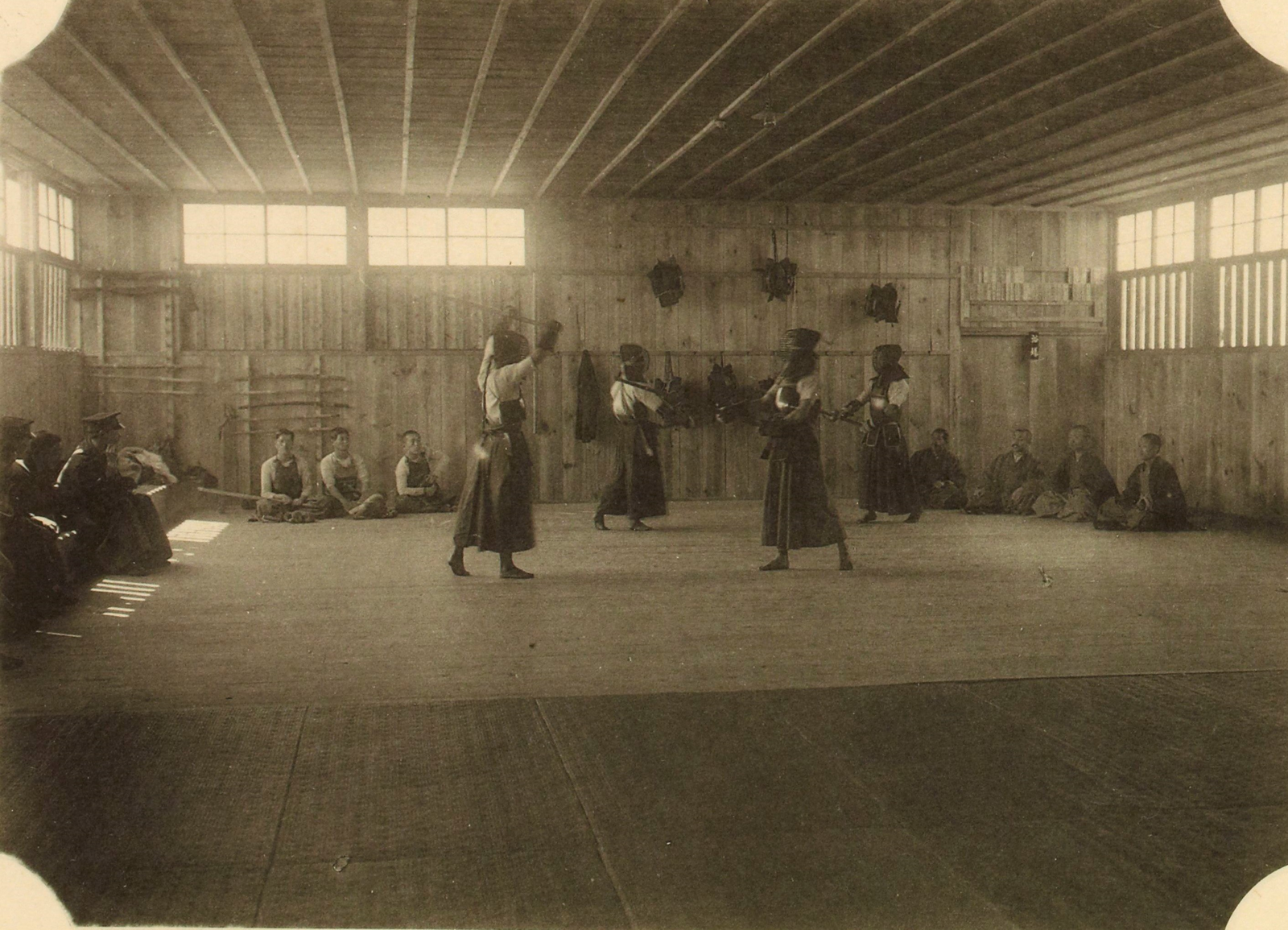

剣道部(1911年) -

野球部(1913年)

戦後の明大スポーツ

第二次世界大戦後も体育会各部の創設がなされた。新制大学に移行し、体育会が大学の自治会組織、学生会の一員として整備されていくと、戦前期に創設されて活動を開始しながらも、戦後にあらためて体育会組織に加盟する団体もあったという(『明治大学の歴史』、215頁)。 バドミントン部(1947年)、ワンダーフォーゲル部(1949年)、ウエイトリフティング部(1952年)、ゴルフ部(創部1930年、加盟1961年)、ソフトテニス部(庭球部として創部、加盟1964年)、拳法部(創部1954年、加盟1965年)、合気道部(創部1958年、加盟1969年)、少林寺拳法部(創部1962年、加盟1972年)、ローバースカウト部(創部1924年、加盟1973年)、アーチェリー部(創部1961年、加盟1978年)、自転車部(1985年)、そして2000年前後および以降のボードセーリング部、ラクロス部、明大スポーツ新聞部、応援団の新規加入ということとなる。最後の2つは2000~2010年代に展開した体育会の再編にともなって行われた組織変更であり、創立は両者とも古い。

これらの新設部も含め、明治の体育会の戦後の活動再開は早かった。プロスポーツの制度整備が職業野球において顕著だった影響もあって、戦前から脚光を浴びてきた大学スポーツの一つに東京六大学野球がある。1926年に神宮球場が竣工し、リーグ戦開催球場が固定化された点も追い風となり、当時数少ない大学スポーツ観戦の対象として大衆の支持を得るようになっていった。六大学野球リーグ戦の世間の過熱ぶりは相当だったらしく、1932年には「学生野球統制令」が国から発令されるなどしている。この状況は戦後も続き、学生応援席での白熱した応援合戦も神宮の名物となっていった。

野球部の戦後の活動再開は早く、終戦直後の1945年秋にOB戦、全早慶戦を挙行し、翌1946年春季リーグ戦を1回戦総当たりながら復活を果たしている。1952年に島岡吉郎が監督に就任すると、その後の野球部は常に優勝候補の一翼に挙げられるような活躍を果たし、「人間力野球」という明大野球部の代名詞を作った(同上、215頁)。2019年春季リーグ戦終了時点でのリーグ戦優勝は40回を誇り、そのうち完全優勝は戦後で17回を数える。

戦後のラグビー部は1946年の第1回大学対抗で、早慶明東の4校参加から競技活動を再開させているが、その後他校のラグビー部設立によって関東では、対抗戦グループとリーグ戦グループが成立し、また関西リーグ戦が生まれ、現在のように全国から全日本大学選手権を争うようになった。本学は21回の全国大学タイトル、日本選手権も1回のタイトルを勝ち取っている。67年間監督を務めた北島忠治監督によって作り出された「重戦車フォワード」は今も確実に「前へ」進んでいる。

山岳部は1946年には他大学に先駆けて冬季登山を敢行している。1960年にはアラスカ、マッキンレー登頂、その後ニュージーランド、クック山への遠征などでの活躍で、植村直己のその後の五大陸最高峰登頂、北極点、グリーンランド犬橇単独行を生み出す土壌をはぐくんでいった(以下、『体育会略史』70年史、12~18頁を参照)。

アメフト部も1946年復活し、翌1947年にはリーグ戦再開、優勝を果たし、その後の大活躍を開始した。バレーボール部はリーグ戦とともに復活し、1948年の早慶明の三大学定期戦に圧勝したあと、リーグ戦7連覇などの偉業を成し遂げていく。自動車部は1950年に東京~大阪間の道路調査などの活動も合わせて再開し、全日本ラリーなどでの優勝が多数ある。ボクシング部は1952年に早慶明専日法の対抗戦で優勝、その後も活躍する中で、米倉健治、川上林成などの名選手を輩出している。

フェンシング部も1947年にリーグ戦が復活し、翌1948年の全日本学生選手権のサーブル、フルーレに優勝し、連覇する中で東京オリンピックに出場する選手を育てていった。相撲部は1947年、戦後初の東日本学生相撲大会をかわきりに選手権で多くのタイトルを獲得する。競走部は戦後も箱根で活躍し、とくに1949年には全区間1位の快走を見せている。準硬式野球部は1949年から東京六大学リーグ戦で3年連続優勝、その後も現在に至るまで活躍を果たしている。

1948年に体操部が復活すると1955年に全日本学生選手権大会で団体3位に入賞、森谷鉄次郎、 笹川一、川俣吉男などの名選手を輩出している。塚原直也は3大会連続してオリンピックに出場し、アテネでは団体総合で金メダルを獲得している。射撃王国明治は、1976年からの7年連続となる全日本学生選手権連覇をはじめとして、現在も健在で、岩城真美など在学中のオリンピック選手を生んでいる。今年、2021年に開催された東京オリンピックにもライフル女子に在学生の平田しおり選手が出場した。

1949年には馬術部が自馬を保有し、六大学リーグを結成、1952年に総合優勝を果たした後、現在まで数多くの優勝を成し遂げている。1950年には柔道部が復活し、その後現在に至るまで学生柔道をけん引し、神永昭夫、曽根康治、重松義政、中谷雄英、川口孝夫、上村春樹、吉田秀彦、阿武教子らの世界選手権、オリンピックのメダリストを多数輩出している。弓道部は1954年には全日本学生選手権大会で優勝し、以後3連勝し、その後4冠を達成している。

水泳部ではヘルシンキオリンピックに西拡が出場、また1956年のメルボルンには野田芳郎、1964年の東京では大隅潔、山影武士が出場している。部には所属しなかったが、秋山里奈が 2004年のアテネパラリンピックで銀メダルを獲得するなどの活躍もあった。

サッカー部も戦後すぐにユニバーシアード等に選手を出し、東京オリンピックでは保坂司、杉山隆一の2人の代表入りを果たしている。近年の活躍も目覚ましく、2019年には第68回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)を制し、関東大学リーグ戦1部、総理大臣杯を含め3冠を達成した。2020年にはOB会を核として部員をサポートする一般社団法人「明治大学サッカーマネジメント」を設立し、体育会各部の自助努力の先陣を切っている。

バスケットボール部も1956年のメルボルンオリンピックには3名が代表入りする活躍を果たし、1975年には国内大学バスケットボールタイトルの独占に成功している。剣道部は1950、51年の関東学生剣道大会で優勝している。近年は女子の活躍も目覚ましく、連続して全日本女子学生剣道優勝大会などを制している。1950年のホッケー部は従来実業団が独占していた全日本選手権を奪取し、関東学生リーグ驚異の8連覇などを成し遂げている。戦後創立のウエイトリフティング部では、1956年のメルボルンオリンピックに3選手、ローマでも2選手、そして1964年の東京、またメキシコオリンピックでもそれぞれ4選手、2選手の代表を送る活躍を果たしている。

スケート部は1965年の全日本学生選手権大会でアイスホッケー、フィギュアで優勝するなどし、現在まで多くの日本代表選手を生み続けている。スキー部は1950年から4連覇していくが、その後、金メダリスト笠谷幸生をはじめとするジャンプ競技で圧倒的強さを誇り、川端隆普実、斎藤信和、秋元正博らの国際選手を生んだ。札幌オリンピックでは青地清二もノーマルヒルで3位に輝き、アルベールヴィルではスキーノルディック複合団体の三ヶ田礼一が金メダリストとなっている。

レスリング部の活躍も目覚ましく、1968年のメキシコオリンピックで宗村宗二が、またミュンヘンで柳田英明が金メダルに、1956年のメルボルンで笠原茂、ミュンヘンで和田喜久夫がそれぞれ銀メダルに輝いている。卓球部は1956年の関東大学卓球秋季リーグ戦で創部以来初優勝を飾ると、その後は卓球明治の名を轟かす活躍を果たしている。近年の活躍に限っても、水谷隼、丹羽孝希がリオオリンピックにおいて日本男子初のメダル獲得に大きく貢献するなど日本の卓球界に新たな歴史を刻み今日に至る。拳法部の体育会参加は遅れたものの、加盟直後の1967年には全日本学生選手権に初優勝し、その後も多くの大会を制している。

合気道部、少林寺拳法部も体育会参加直後から大活躍しており、少林寺拳法部は関東学生大会を主導する役割を果たしている。アーチェリー部は弓道部の洋弓班から独立したもので、全日本学生アーチェリー王座決定戦などで優勝を果たしている。ボードセーリング部も2017年にはRS:Xウィンドサーフィン世界選手権に池田健星選手が参加し、日本人としては2位という好成績を挙げている。

21世紀に入ってから体育会に新たに加わった男女ラクロス部では、女子チームが大学選手権だけではなく、2014年から2年連続で全日本選手権優勝という快挙を遂げている。このほかソフトテニス部は、2018年に創部以来初となる大学対抗選手権での優勝、同時に宮下こころ選手が天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会で日本一となるなど体育会各部の活躍は枚挙にいとまがない。

競技スポーツ以外の部も健在である。ローバースカウト部は自然保護や海外ボランティア活動を通じて環境保全、社会貢献に邁進している。明大スポーツ新聞部、応援団も同様であるが、大学生が発行する優秀な新聞を選ぶ大学新聞コンテスト(東京五大学新聞連盟・関東学生新聞連盟など主催、朝日新聞社・日刊スポーツ新聞社特別後援)のスポーツ新聞部門で、最優秀賞の朝日新聞社賞に明大スポーツが2017年から3年連続で選ばれていることは特筆に値するだろう。

【出典】『白雲なびく 遥かなる明大山脈(①スポーツ編)』(明治大学史資料センター,DTP出版,2021,P1-10)から引用

本学スポーツの現状と展望―紫紺に染まるひとときを―

西山春文 (商学部教授)

明治大学のスポーツの歴史は、その創立の歩みに重なる。1881年、現在の有楽町数寄屋橋近くに明治法律学校として開校するが、翌年から毎年運動会が行われていた。大学運動会の嚆矢(こうし)である。

その後、大学令により明治大学となるのは1920年のことだが、その間にも学友会が組織され文化活動とともにスポーツ活動も盛んになっていく。

1905年には端艇・柔道・剣道・相撲・庭球部を創設。そして、競走・弓術・野球・水泳部が続いていくこととなる。

1910年代以降には現在の東京六大学野球連盟の前身となる他大学との交流試合も盛んに行われ、1920年代に入ると馬術・射撃・サッカー・ラグビー・山岳部をはじめとする多くの運動部が創設されていき、本学スポーツの目覚ましい活躍が始まることになる。

本学の特徴の一つは大学創立時から東京の中心に本部を置く都市型大学として成長を遂げてきている点にあり、この点はいささかもぶれることなく現在に至る。

そのため、通学や文化的活動ならびに他大学との交流の際の利便性が高い反面、スポーツ施設や練習場の制約が厳しい。一時は、郊外にスポーツ関係学部を設立し、スポーツ関係施設を集約する案もあったが、それらを廃案とし、既存キャンパスを最大限に活用し、老朽化した施設の建て替えを進め、安全かつ科学的トレーニングのできる環境を整備するべく方針を切り替えることとした。

-

体育会ラグビー部 -

体育会硬式野球部

その結果、スポーツ関係学部を持たず、体育会所属学生も10学部のいずれかに在籍し、学業との真の両立を目指す旧来型文武両道の精神がいまだに生きている。本学は、学生としてはもちろんのこと、卒業後もそれぞれの進路にかかわらず活躍していく有為な人材の育成を目指しているからである。

そのためにも、これまでの自主的課外活動から、課外教育の一環としてスポーツを捉え直し、大学が責任を持って指導・支援していくことにした。

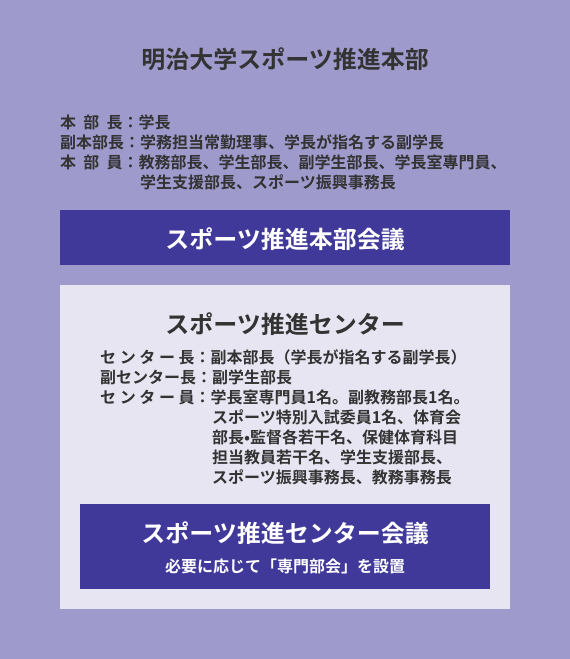

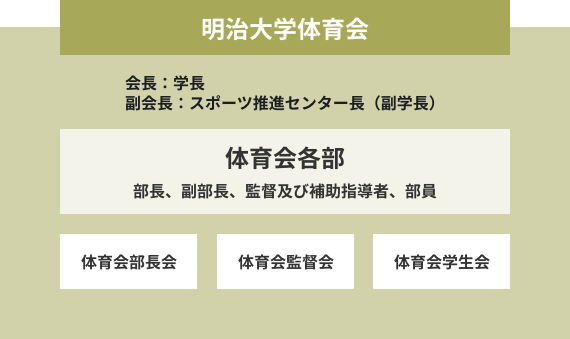

2019年、学長をトップに置くスポーツ推進本部を設立、さらにその下に授業・スポーツの現場を具体的に把握し機動的に動けるようスポーツ推進センターを設置した。これにより、部長会・監督会・体育教員・体育会のOB・OGと協力し合い、全学的スポーツ指導と支援を行う体制が完備されたことになる。

また、スポーツ選手をさらに手厚く支援するため、2020年に(一社)明大サッカーマネジメントが、2022年には競走部支援のための(一社)明大アスレチックマネジメントが設立され、選手の経済的支援・就職あっせん・プロ選手のセカンドキャリア支援・社会貢献活動等を後押しする体制も整いつつある。趣旨に賛同し支援をしてくださるスポンサー、サポーターの方々も着実に増えてきているところである。

今後は、世界レベルの選手が安定的に活躍していくためのさらなる環境整備と学業サポートをしていく必要があるだろう。それは結果的に体育会以外の学生やその父母、そして校友も巻き込んだ本学一丸となってのスポーツ応援につながるであろうし、愛校心を醸成していくことにもなる。さらにそれを見ている子どもたちの良き手本にもなっていくに違いない。

また、これまで以上に青少年や高齢者のスポーツ指導・地域貢献活動にも尽力していく必要がある。

一方、女子スポーツ選手の活躍が目覚ましい反面、女子団体スポーツの環境整備にはまだまだ改善の余地があるし、パラスポーツ選手の受け入れ体制も整備していく必要がある。これらの課題にも順次取り組んでいく予定である。本誌を御高覧くださった皆さまには、大学スポーツの試合会場・競技場にぜひ足を運び、選手と一緒に本学のスクールカラーである紫紺に染まるひとときを楽しんでいただきたい。そして、本学スポーツのこれからの歴史を共に刻んでいくべく、一層の応援・ご支援をお願いする次第である。

【出典】『明治 第97号』(明治大学,2023,P6-7)から引用

ガバナンス

明治大学の体育会は、1905年に5団体の運動部が創設されて以来、現在にいたるまで、1世紀以上にわたり、他の大学とともにカレッジスポーツ界をけん引し、数多くの新たなスポーツを日本に紹介し、その振興及び普及に尽力するとともに、オリンピアンをはじめとする国際的なアスリートを多数輩出してきました。

この間長きにわたって体育会は、学生自治に基づく自主的な活動と位置付けられ、各部の指導者や部員たちの努力とOB・OGの献身的なサポートにより運営され、発展してきました。

その後、2009年に明治大学は「学生スポーツ振興委員会」を設置し、体育会を正課外教育の一端として位置付け、大学として支援策を講じるための足掛かりを築きました。

これにより、運動部が主体となって運営してきた体育会活動を、大学もサポートする体制が生まれました。

また、近年は、運動部の不祥事が大きく報道されたり、企業の社会的責任(CSR)が注目されていることもあり、社会情勢として大学の運動部においてもガバナンスを強化する必要性が高まってきました。

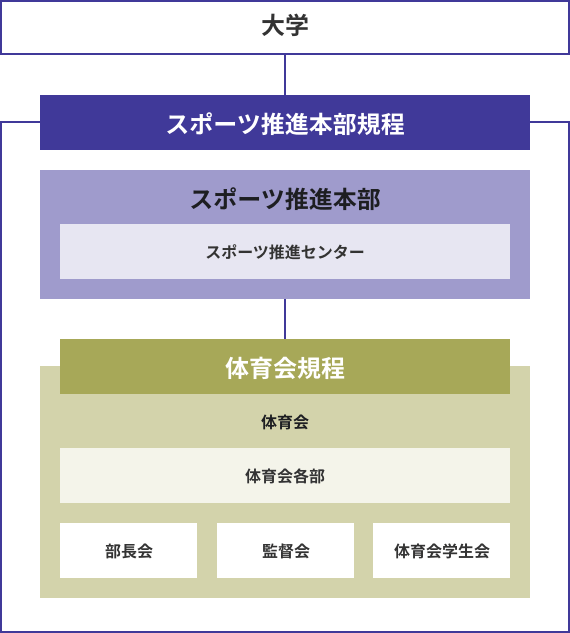

明治大学としても、ガバナンスを喫緊かつ最重要の課題と捉え、大学として体育会をしっかりと管理・サポートし、スピード感をもってスポーツ推進政策を策定・実行するため、2019年に「学生スポーツ振興委員会」を改組し、「スポーツ推進本部」を設置しました。

このスポーツ推進本部は、学長をトップとして、体育会を所管し、その活動を総合的・体系的に支援・推進する組織となります。そして、スポーツ推進本部の下には、スポーツ推進センターを設置することで、多様な観点から、スポーツに係る事項を審議できる体制が構築されました。

この組織体制の下、明治大学体育会規程を制定し、体育会活動は、大学スポーツを通じた人材育成活動として位置づけられ、大学の指導・責任の下で行われることが明確化されました。

諸規程

明治大学では、体育会組織や行動規範などに係る諸規程を整備しています。

※いずれも2024年3月1日時点現在のデータです。

スポーツ推進ステイトメント

明治大学体育会は今後も日本のカレッジスポーツをリードし、その発展に貢献するとともに、さらにはスポーツを通じた社会・地域・国際貢献のモデルとなるという社会的使命を担います。この社会的使命を全うし、カレッジスポーツ全体のインテグリティの維持、向上を図るために、明治大学はここに「明治大学スポーツ振興の基本方針」を策定し、この方針に沿って具体的な活動を展開していくとともに、その実現のための諸環境の整備、関係各部署との調整に邁進することを宣言します。

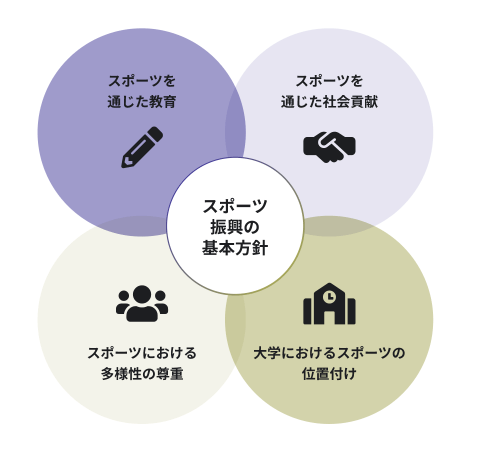

スポーツ振興の基本方針

スポーツを通じた教育

明治大学は、スポーツと知性の高度な次元での融合を促すことにより、多様な「個」を磨き、自ら切り拓く「前へ」の精神を堅持し、社会のあらゆる場面で協同を進め、時代を変革していく人材を育成します。

スポーツを通じた社会貢献

明治大学はカレッジスポーツの強化のみならず、スポーツによる地域貢献・国際協力・福祉活動等の諸連携活動を通じて、広く社会にその成果を還元していきます。

スポーツにおける多様性の尊重

明治大学は「明治大学ダイバーシティ&インクルージョン宣言」に基づき、性差等のあらゆる障壁を取り払い、多様な個がスポーツを楽しむことのできる環境を整備するとともに、学生の自主性を重んじ、平等に個々の人権が守られる自由闊達なカレッジスポーツ活動を促進します。

大学におけるスポーツの位置付け

明治大学は、カレッジスポーツによるユニバーシティ・アイデンティティ醸成のため、学生・教職員のみならず、父母、校友や「明大スポーツファン」による応援の輪が広がる体育会活動の仕組みづくりを推進します。