理工学部は3月25日、付属中学生を対象に実験教室と講義を行う中大連携イベントを生田キャンパスで開催し、約200人の生徒が理工学部の学びを体感した。

このイベントは、早期から理工系分野に興味関心を持ってもらうことを狙いとしたもので、参加を希望した付属明治中学校、付属中野中学校、付属八王子中学校の1~3年生の生徒がキャンパスを訪れた。

午前は、宮部賢志准教授(数学科)による「生成AI時代の数学研究・勉強の仕方」と題した講義が行われた。冒頭、宮部准教授は「AIがあるから勉強しなくていいのではなく、AIによって早く楽しく勉強できるようになった」と語り、研究で生成AIをどのように活用しているのか解説した。

その後、四則演算ゲーム「テンパズル」をテーマに実際にAIに質問するなど、数学の学習を深めていくための活動を行った。最後に「生成AIを使いこなすには質問のパターンを増やすことが必要で、質問しようと思うには、やりたいこと知りたいことがあるのが大事。面白いという感覚を大切にしてほしい」 というメッセージが送られ、講義が締めくくられた。

「生成AI時代の数学研究・勉強の仕方」(数学科)

「生成AI時代の数学研究・勉強の仕方」(数学科)午後からは各学科が用意した実験教室5講座が行われ、生徒らはアシスタント役を務めた理工学部生からヒントを得ながら、実際に研究で使用する機器を用いた実験などに取り組んだ。

松岡太一教授(機械情報工学科)による講座「地震の揺れから身を守る〜振動を科学してみよう〜」では、免震装置の見学や震度7の地震体験を通じて防災意識を高めながら、耐震・制振・免震に関する最新の研究成果について理解を深めた。

「地震の揺れから身を守る〜振動を科学してみよう〜」(機械情報工学科)

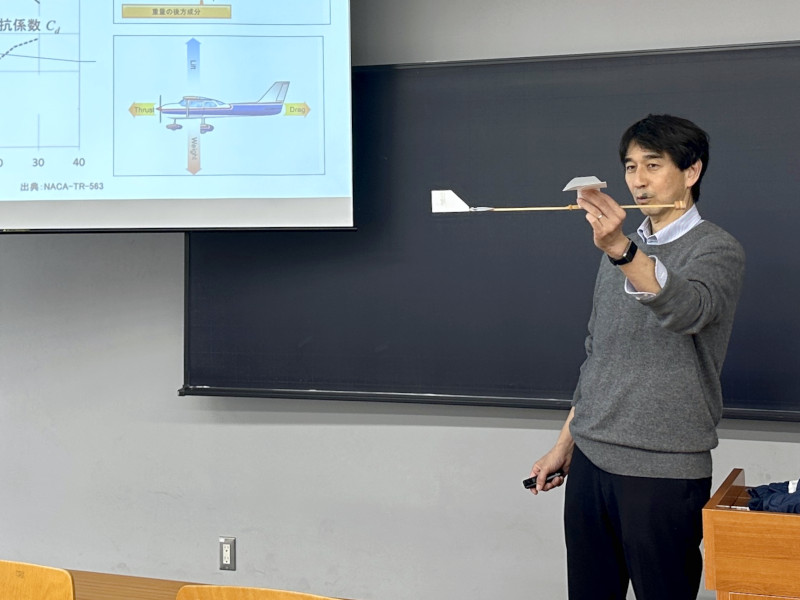

「地震の揺れから身を守る〜振動を科学してみよう〜」(機械情報工学科)岩堀豊教授・中吉嗣准教授(機械工学科)による講座「空気の力を感じてみよう(飛行の仕組み)」では、風を人工的に発生させる「風洞」という装置を用いて、可視化した空気の流れを観察したり、空気の「力」を肌で感じたりしながら、翼模型を工作して揚力抗力の概念を学んだ。

「空気の力を感じてみよう(飛行の仕組み)」(機械工学科)

「空気の力を感じてみよう(飛行の仕組み)」(機械工学科)小野弓絵教授(電気電子生命学科生命理工学専攻)による講座「身体の電気信号を測って調べよう!食べる力と飲み込む力」では、筋肉を動かす時に発生する電気信号を特殊な装置を用いて測定し、その結果と考察をグループごとに発表した。

「身体の電気信号を測って調べよう!食べる力と飲み込む力」(電気電子生命学科生命理工学専攻)

「身体の電気信号を測って調べよう!食べる力と飲み込む力」(電気電子生命学科生命理工学専攻)本多貴之准教授(応用化学科)による講座「色に関する化学実験〜色を分ける、色を合わせる〜」では、「多くの場合、色は『足し算』でできている」という説明を受け、「色を分ける」実験と「色を合わせて新しい色を作る」実験を行った。

「色に関する化学実験〜色を分ける、色を合わせる〜」(応用化学科)

「色に関する化学実験〜色を分ける、色を合わせる〜」(応用化学科)宮本龍介准教授(情報科学科)による講座「作って学ぶインターネットの仕組み」では、簡単なWebサーバを作って動作させる実習を通じて、普段から使っている身近なインターネットにおける情報配信の仕組みを学んだ。

「作って学ぶインターネットの仕組み」(情報科学科)

「作って学ぶインターネットの仕組み」(情報科学科)参加した生徒からは「身近なことに理工系の研究が関わっていると実感できた」「(うまく計測できなかったことに対して)学生の先輩から『失敗してこそ研究』という言葉をもらい励みになった」「普段勉強する数学への取り組み方や、日常への生かし方につながる内容で面白かった」といった感想が寄せられ、付属校ならではの有意義なイベントとなった。(理工学部事務室)