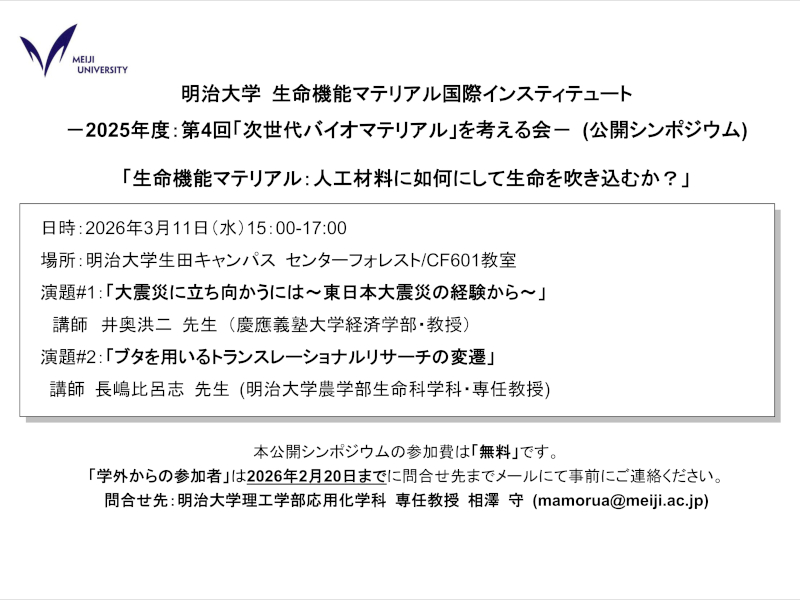

共同研究グループのメンバー

共同研究グループのメンバー総合数理学部・宮下芳明研究室は9月18日、中野キャンパスでアサヒグループジャパン株式会社との共同研究「味覚のデジタル化プロジェクト」の成果を発表した。発表会にはテレビ局・新聞社などマスコミ7社が取材に訪れた。

この共同研究は、味覚を視聴覚と同じ「メディア」と捉え、映像や音楽と同じように自由に記録・表現する「味覚メディア」を研究する宮下研究室と、アサヒグループジャパンで新規事業の創出を担うFCH部が2024年10月から行ってきたもの。今回発表したのは「栄養素・ゾルフードプリンタ」と「香料調合デバイス」。

栄養素・ゾルフードプリンタ――味と栄養を自由に再現

粉末調味料と液体香料を調合し、プリンタのように味と風味を再現する。発表会では「動物性原料不使用で50kcal以下の豚骨風ラーメン」「脂質・糖類ゼロで20kcal以下のカスタードクリーム風スイーツ」が提供され、試食した記者からは「本当に豚骨ラーメンのよう」「まさにカスタードの味と風味」との声が上がり、会場にどよめきが起きた。また、スマートフォンのアプリで食事の写真から不足栄養素を推定し、必要な栄養素を添加する機能もある。

栄養素・ゾルフードプリンタ

栄養素・ゾルフードプリンタ 発表会で提供された、パウチで吸うカスタードクリーム。風味まで見事に再現されていることを体験できた

発表会で提供された、パウチで吸うカスタードクリーム。風味まで見事に再現されていることを体験できた香料調合デバイス――香りを自在にデザイン

香料を調合し、1那由他(10の60乗)通りの香りを表現できる。発表会では標準的なコーヒーの香りを最高級品種「ゲイシャ」の香りに変え、試飲した記者は「まさにゲイシャの香り」と驚きを隠せない様子だった。

作成したレシピは二次元コードとして保存・共有でき、専門家が作ったコーヒーや稀少な品種の味わいをどこでも楽しめる。

香料調合デバイス

香料調合デバイス 発表会で記者に提供されたコーヒー。標準的なコーヒーの香りをエチオピア産コーヒーやゲイシャの香りに変えた

発表会で記者に提供されたコーヒー。標準的なコーヒーの香りをエチオピア産コーヒーやゲイシャの香りに変えた

これらのデバイスは、個々人に合わせて味や香りを変化させたり、一口ごとに異なる体験を提供したりできる。また、アレルギーや食事制限がある人も、自由に食体験を楽しめる。

食体験を音楽や映像のように、どこでも誰でも楽しめるようになるのが味覚メディア。宮下研究室ではこれまで「味わうテレビTTTV」や、その発展形「PTTVX」などを開発し、今回の基盤技術につなげてきた。学生と共に生み出す自由な発想が、企業の知見との相乗効果を発揮し、「新しい食体験」の提案へと結実した。

同研究室では味覚メディアに限らず、学生の独創的なアイデアを基にさまざまな研究が進められており、今後も新たなメディアの在り方を提案する研究成果が期待される。

学生のコメント

千田知佳さん(総合数理学部4年)

昨年夏に、脂質・糖類ゼロのカスタードクリームの食感と味を再現する「Virtual Cream Generator」を開発し、同年冬には粉末混合式の味ディスプレイ「PTTV」を開発しました。これらの経験をもとに、企業との意見をすり合わせながら従来のPTTVを大幅に改良しました。精度向上等を図る過程では、アサヒグループジャパンさんから多くの示唆を頂きながら、試行錯誤を重ね、「PTTVX」を開発した過程そのものが、多くの学びを得られる非常に貴重な経験となりました。

今後は、さらにパーソナライズ機能の強化や小型化が進めば、多くの人にとって使いやすいデバイスになると考えています。

小平乙寧さん(総合数理学部4年)

香りを調合する機構「AromaSynth」を担当しました。香りは少しの誤差で大きな違いが生じるため難易度が高かったですが、研究室の先輩方から受け継いだ香り出力用ポンプの機構を、アサヒグループジャパンさんからのアドバイスを取り入れながら改良しました。アイデアの出し方やディスカッション進め方も大変勉強になりました。

今後は、より操作性の高いインターフェースも実現できればと考えています。

松島陽也さん(総合数理学部3年)

栄養添加の機構「NutriSynth」を担当しました。スマートフォンで食事の写真を読み込むとAIが不足栄養素を推定し、そのデータをデバイスに送ると栄養が抽出されるというアプリです。こうしたソフトウェア開発は得意分野でしたが、ハードウェアの制作は未経験。先輩方の助言を受けながら完成させました。

チームでのものづくりの面白さを体感できたことも、大きな収穫でした。