明治大学法学部教授、大学史資料センター所長/図書館長 村上 一博

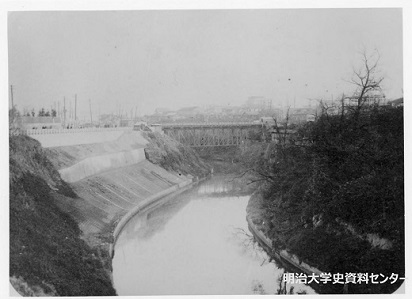

お茶の水橋(昭和戦前期)、明治大学史資料センター所蔵資料

『虎に翼』で「法律考証」を担当している村上です。第1週をご覧になって、皆さんは、どんな印象を持たれましたか ? 良い出来でしたか ?

テーマは、法律の世界での男女平等、いわゆる「ガラスの天井 (glass ceiling)」を打ち破るという、大切だけれど、ずいぶん重い重い問題なのですが・・・。伊藤沙莉さんほか個性的な俳優さんたちの演技のお陰で、笑いあり、明るく爽快な気分にさせてくれる、これまでにないような朝ドラになっているのではないかと、自負しているのですが・・・。このドラマを制作する一員になれて幸せです。

ドラマは冒頭から、日本国憲法第14条の朗読から始まりましたね。戦後は終わったなどと嘯いた首相がいましたが、女性差別をはじめとする、憲法の定める「平等」原則は、まだまだ「画に書いた餅」であり実現にはほど遠いというのが現状です。ドラマのモデルとなった三淵嘉子さんも、この憲法の施行を報じた新聞記事に感激し(寅子も肩を震わせて泣いていましたね)、この憲法から大きな勇気をもらって、それまで閉ざされていた女性裁判官への扉を抉じ開けようとしたのです。

家庭や社会における女性の立場、生き方、幸せについても、ドラマは正面から向き合っています。結婚というものをどう考えるか、これは価値観が多様になった今日では、いっそう難しい問題になっていますが・・・、戦前期に当たり前だった「良妻賢母」論に対して、脚本家の吉田恵里香さんは「ハテ?」と「スンッ!」という二つのフレーズによって、根本的な疑問を投げかけています。最初に脚本を読んだとき、その見事さに唸ってしまいました。

伊藤さんは勿論ですが、寅子の母親(はる)役の石田ゆり子さんのセリフと演技も圧巻でしたね。寅子に対して「頭の良い女が確実に幸せになるには、頭の悪い女の振りをするしかないの」と説得するシーン、桂場裁判官(松山ケンイチさん)に対して「何を偉そうに・・・何が時期尚早ですか。泣いて逃げ出すですか。そうやって女の可能性の芽を潰してきたのは、どこの誰 ? 男たちでしょ ?!」と語る演技には凄味があり、何度見ても心が揺さぶられます。

ドラマ制作の舞台裏についても、少しだけお話ししましょう(ここだけの話)。

ドラマには「お茶の水橋」がしばしば登場しています。ニコライ堂を望み、緑豊かで、鉄の欄干のある洒落た橋です。路面電車が通っています。これは全部、CGで作られた風景です。この橋は、明治24年10月に完成した、日本人が設計した初めての鉄橋で、明治27年に橋の下を鉄道が、橋の上を路面電車が通るようになりましたが、関東大震災で倒壊、その後、昭和6年5月に架け替え工事が完成しました。三淵さんが、東京高等師範学校附属高等女学校(現在の東京医科歯科大学の敷地にありました)を卒業したのが昭和7年3月、明治大学専門部女子部に入学するのが同年4月ですから、ドラマで、高等女学校を卒業する前年の秋に、級友の花江ちゃんと戯れるシーンは、架け替えが完成した直後であり、史実に沿っています。

甘党の桂場が通うおしるこ屋の「竹もと」は、万世橋近くにある実在の「竹むら」をモデルにして、渋谷のNHKスタジオ内に作られたセットです。NHK制作スタッフから、三淵さんが級友たちとお喋りした甘味処を探してほしいと頼まれ、関谷俊郎・前学術・社会連携部長、市川園子・博物館事務長と私とで、ご案内したのです。「竹むら」は、戦前期の建物が今もそのまま残っていて、さらに当時のメニューや器なども保存されていましたから、ドラマでは、当時のレシピでお団子やあんみつをNHKのスタッフ(「消えもの」担当)が作り、当時の器に盛っています。お土産用の包み紙も、当時のものを忠実に復元したんですよ。細かなところまで手が込んでいて驚かされます(私もお団子が食べたいのですが・・・その撮影日に限ってスタジオに呼んでくれません!!)。

来週(第2週)から、いよいよ、女子部が舞台となります。女子部の最初の校舎(木造二階建て)は、猿楽町の、「男坂」を降りた明治中高跡地(グラウンド辺り)にありました。校友で「石炭の神様」と呼ばれた佐藤慶太郎の寄付によって建てられたものです。ドラマでは、明大本校の裏手、森を抜けたところに立っているという設定です。宇都宮大学にある古い講堂でロケが行われました。校舎内の階段や教室などは、すべてNHKスタジオ内のセットです。どうぞ、お楽しみに。