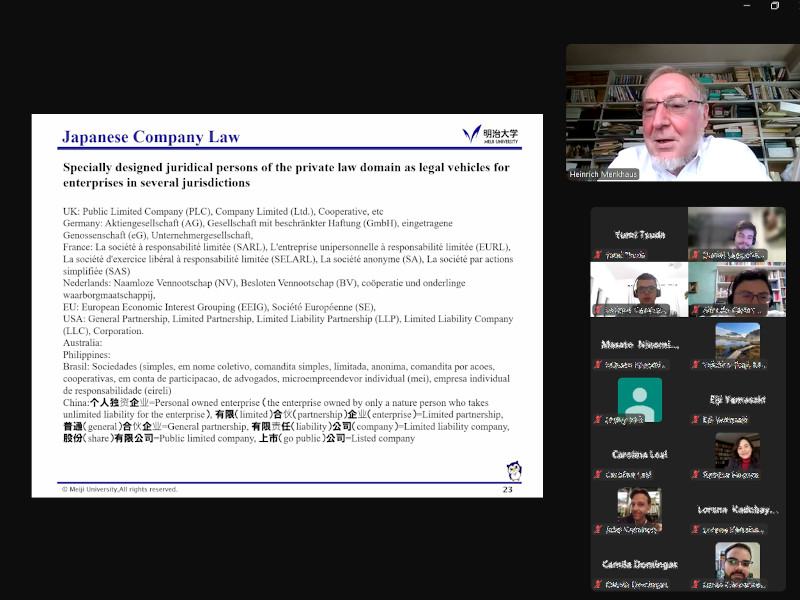

メンクハウス法学部教授による講義の様子

メンクハウス法学部教授による講義の様子法学部は7月2日~17日の約2週間にわたり「Law in Japan Program for サンパウロ大学 Online 2024」を実施し、ブラジルをはじめ世界各地から連日約200人を超える参加者がオンラインで参加した。

「Law in Japan Program」は日本法を英語で学ぶ短期留学受入れプログラムで、2009年以降毎年実施している。例年同様今回も、サンパウロ大学法学部(ブラジル)と独立行政法人国際協力機構(JICA)の共同事業である日本開発研究プログラム(フジタ・ニノミヤチェア)が実施する日本理解促進のためのオンライン特別講義(フジタ・ニノミヤチェア日本法短期教養講座)に協力し、後半の5日間の授業を本学教員が提供するかたちとなった。

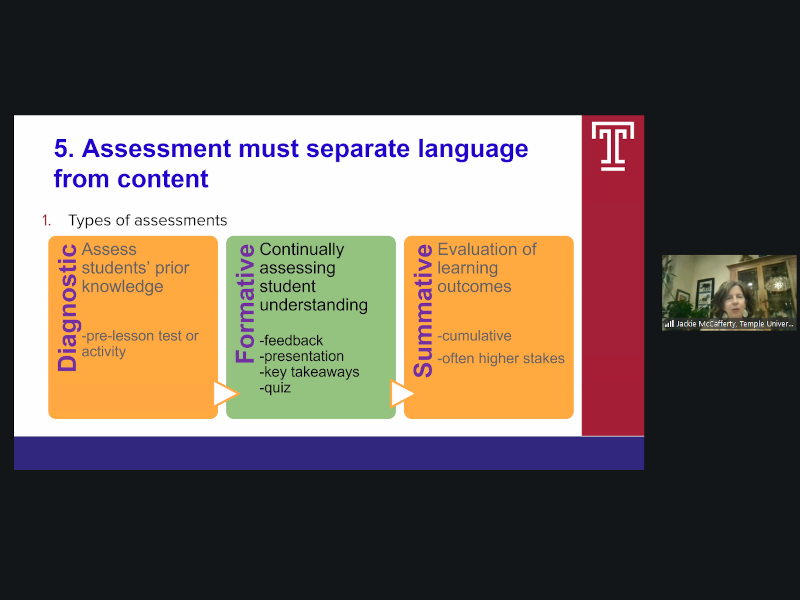

プログラムでは、「Application of International Treaty Law by Domestic Courts in Brazil and Japan」や「Company Law in Japan」など、10人の登壇者がおのおののテーマで講義を行った。

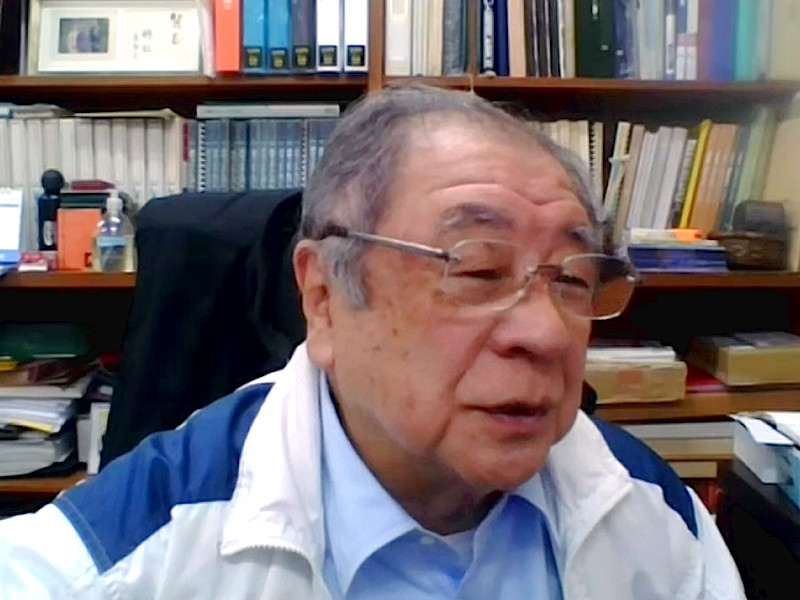

初日の二宮正人氏の講義では受講者が400人を超え、ブラジルと日本におけるハンセン病の患者の処遇についての講義が行われた。

二宮氏はブラジルの法学者・弁護士で、サンパウロ大学法学部教授を経て現在は、シニアプロフェッサー兼日本学術振興会(JSPS)および日本国際協力機構(JICA)のアドバイザーを務めている。また、日系ブラジル人の日本におけるデカセギ労働状況の改善や日本の大学の客員教授を担うなど、さまざまな活動に取り組んでいる。

講義では、日本でもブラジルでも、ハンセン病患者に対する差別が存在していたこと、政府が補償や差別の解消に取り組んでいることについてお話があり、質疑応答の時間には受講者から多くの質問と意見交換が活発に行われた。

本プログラムへ参加した法学部の三渕雅矢さん(3年)は、「日本の法律を英語で説明することに興味があり参加した。質疑応答の際に英語で質問を投げかけることができたことに達成感を感じた。」と感想を述べた。また、文学部の奥灘萌さん(2年)と法学部の櫛田海さん(3年)はそれぞれ、「一緒に受けている学生も多国籍だったため、短期留学感覚で新鮮だった。海外の学生の学びに対する貧欲さにとても刺激を受けた。」(奥灘さん)、「海外の参加者による質疑応答は活発に行われ、双方向型の議論が展開されていることが印象的だった。この経験を今後のキャリアに生かしたい。」(櫛田さん)とプログラムを振り返った。(法学部事務室)

二宮正人氏

二宮正人氏