文学部・山田朗教授(明治大学平和教育登戸研究所資料館館長)が、戦後80年の歴史を振り返りながら、

現在のキャンパスに残る戦争遺跡について解説します。

明治大学のキャンパスにはいくつかの戦争遺跡が存在している。現在の駿河台キャンパスには、目立った戦争遺跡はないが、戦時中、図書館内にあった「忠霊殿」(戦死した明大関係者の霊を祀っていた施設)が戦後、新潟県の護国神社敷地内に移設され、現在でも残っている。また、和泉キャンパスは、戦時中、一部の建物が陸地測量部(当時は、参謀本部の外局機関)に接収されていたことがあるが、それにまつわる痕跡は現存しない。だが、同キャンパスには後述する「飯塚先生留魂之碑」が残っている。

生田キャンパスは、陸軍の秘密戦のための兵器・資材開発・製造を担っていた陸軍登戸研究所(第九陸軍技術研究所)の跡地に立地しているので、キャンパス内に研究所関係の遺跡が現在でも点在しており、研究所時代の建物の一つが保存されて「明治大学平和教育登戸研究所資料館」となっている。中野キャンパスは、陸軍の秘密戦のための人材養成を担っていた陸軍中野学校の跡地に立地しているが、それにまつわる痕跡は現存していない。近くの東京警察病院敷地内に戦後に建てられた「中野学校址」碑が存在するのみである。

ここでは、和泉キャンパスに現存する「飯塚先生留魂之碑」についてとりあげたい。和泉に通っていてもこの石碑について知らない人が多い。キャンパスの案内板にも表示されていないし、目の前まで行っても説明の看板もないので大抵の人は通り過ぎてしまう。この石碑があるのは、「和泉の杜」(学生食堂)のすぐ西側の塀際、西門の近くである。近くまで行ってみれば、草に覆われているものの、高さ2メートルほど(建立当時は台座を含めて9尺=2.7メートルと記されている)のなかなか立派な石碑で「飯塚先生留魂之碑」と掘り込んである。

この「飯塚先生」とは明治大学の教員ではなく、明治大学予科(大学本科に進学するために高等学校レベルの教育を行なう機関)に配属されていた軍事教練のための教官であった飯塚国五郎である。1925(大正14)年に実施された陸軍の4個師団を廃止した宇垣軍縮の結果、余剰となった現役将校の一部は中学校以上の学校の軍事教練の教官として配属された。1935(昭和10)年、飯塚国五郎歩兵中佐(当時)も明治大学予科の配属将校として赴任した。だが、1937年に日中戦争が勃発すると飯塚は歩兵第101連隊の連隊長として同年10月に中国戦線に出征した。飯塚は1938年8月には大佐に昇進したが、武漢作戦中の9月3日、盧山にて戦死を遂げた(享年51歳、少将に進級)。そして同年12月、飯塚を偲んだ明大関係者の手でこの石碑が明大予科構内に建立されたのである。

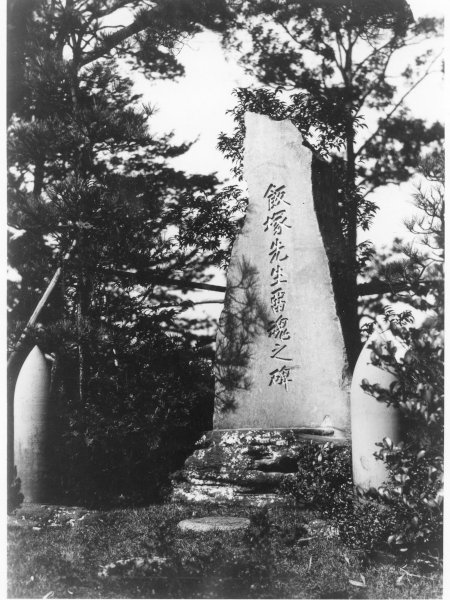

建立当時の「飯塚先生留魂之碑」(写真:明治大学史資料センター所蔵)

建立当時の「飯塚先生留魂之碑」(写真:明治大学史資料センター所蔵)おそらく現在の石碑は、元々の場所から移設されたものと思われる。それは、建立当時の写真と現在の写真を比べてみると、台座と左右に配された砲弾の埋まり方に違いがあることから推測できる。大学構内に設置されたこの種の石碑や忠魂碑などは、戦後、軍国主義の遺物として撤去されることが多かったが、「飯塚先生留魂之碑」はいかなる理由かは分からないが、学内に残された。

現在の「飯塚先生留魂之碑」(2025年5月撮影)

現在の「飯塚先生留魂之碑」(2025年5月撮影) 現在の「飯塚先生留魂之碑」の側にある砲弾(2025年5月撮影)

現在の「飯塚先生留魂之碑」の側にある砲弾(2025年5月撮影)この石碑は、大学の中で軍事教練が行われていた時代があったことを物語る貴重な戦争遺跡である。なぜ、学生に軍事教練が必要だったか。それは、本来は軍隊に入ってから行う訓練を事前にほどこすことによって、徴兵後の新兵としての訓練期間を短縮し、その代わりにこの人たちに特別な訓練を受けさせて幹部候補生(将校の卵)として育てようとしたからである。戦時に軍隊の規模を急速に拡大しようとした場合、一番の問題は指揮官の不足である。学校における軍事教練は、戦時における指揮官補充のために設けられた制度であった。

大学が、将来の戦争のための指揮官養成に動員される、そんな時代があった。戦争と大学、戦争のための人材育成といったことを考える上で、そのようなことがあったという記憶を継承し、こうした歴史を繰り返さないためにも、この石碑は大学における歴史教育・平和教育の格好の教材になる。「この場所で戦争があった」ということを想起させる「歴史の証言者」として活用されるべきだと思う。まだ、見ていない人は、ぜひ自らの眼で確認してほしい。(山田朗 文学部教授・明治大学平和教育登戸研究所資料館館長)