与那国島を目前にした丸木舟(2019年7月9日早朝/撮影:池谷信之)

与那国島を目前にした丸木舟(2019年7月9日早朝/撮影:池谷信之)研究・知財戦略機構 黒耀石研究センターの池谷信之特任教授(副センター長)が参画した「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」(主催:国立科学博物館・国立台湾史前文化博物館、代表:海部陽介)を総括する研究論文が米国科学誌『Science Advances』に掲載された。

「人類は、いつ、どのようにして日本列島にたどり着いたのか」。この問いは考古学や人類学の研究者だけでなく、広く日本人にとっても大きな関心の的となってきた。昨今の考古学的研究の進展によって、「いつたどり着いたか」という問題については「約3万8000年前」という結論に至っており、「どのようにしてたどり着いたか」が残された課題となっていた。約3万8000年前は、氷河期としては比較的温暖で、日本列島は大陸から切り離されていたため、人類はどこかの海峡を「舟」によって漕ぎ渡らなければならなかった。

2012年に開始されたこのプロジェクトは、その有力なルートである「台湾-与那国島(琉球列島)ルート」を実験航海によって検証するもの。池谷特任教授は、このプロジェクトに当初から参画し、考古学者として丸木舟のデザインを担当するとともに、実験航海では伴走船から漕ぎ手をサポートした。

今回の論文では、2019年7月に行われた実験航海の詳細な結果を報告するとともに、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の高解像度海流データ「JCOPE-T DA」による3万年前の黒潮の数理シミュレーションと、航海当日の黒潮の状況が比較された。その結果、航海者が目的地を明確に意識し、適切な進路と漕力を維持していれば、与那国島への渡航は可能だったこと、さらに「台湾-与那国島」が列島への有力な渡航ルートとなり得ることが示された。

同センターでは、伊豆諸島・神津島産黒曜石の本土側での出土例を、「人類史上最古の往復航海」を示すものとして研究してきた。今回の研究成果は、当時の人類の航海能力を示す考古学的証拠として重要視されており、今後のさらなる注目が期待される。(黒耀石研究センター)

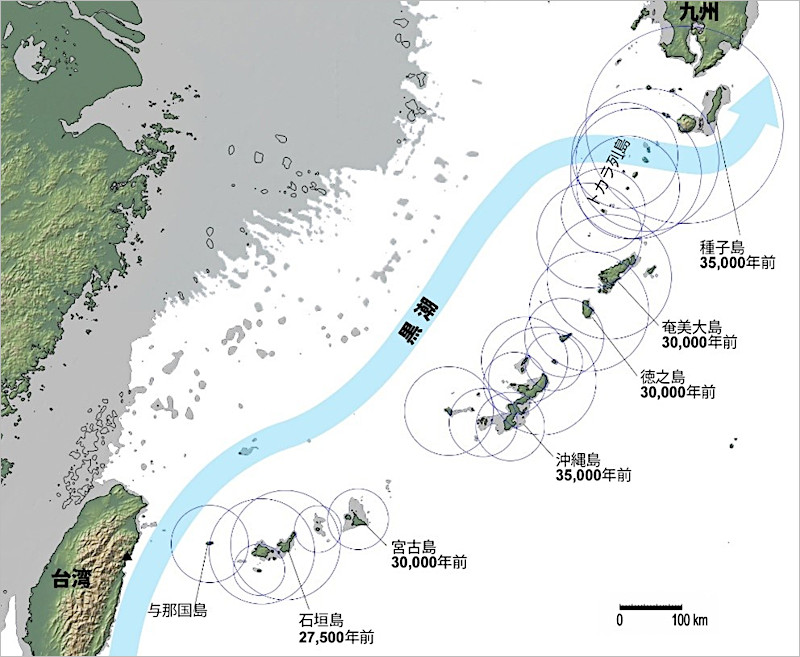

3万数千年前の琉球列島と各島における最古の遺跡のおおよその年代(作成:海部陽介、背景地図はGeoMapApp)

3万数千年前の琉球列島と各島における最古の遺跡のおおよその年代(作成:海部陽介、背景地図はGeoMapApp)