一見すると、何も中身がないかのように見える透明なゼリー。しかし、ゼリーに包丁を入れると断面からカットフルーツが魔法のように現れる動画が、YouTubeで2万回近く再生されています。このような不思議なデザートを「レンチキュラレンズ」の応用で作ったのが、総合数理学部先端メディアサイエンス学科4年次の吉本健義さんです。所属する宮下芳明研究室でどのような研究を行っているのか、吉本さんと宮下芳明先生にお話を伺いました。

レンチキュラ構造を利用した可食光学迷彩の提案

動画では、何も中身がないかのように見える透明なゼリーですが、ゼリーに包丁を入れると断面からカットフルーツが魔法のように現れます!

レンチキュラレンズの構造を説明する吉本さん

レンチキュラレンズの構造を説明する吉本さんレンズだけど、食べられる

「透明なのに中身が見えないゼリー」の種明かしをお願いします。

透明なゼリーの側面をよく見ると、連続した細長いかまぼこ型の構造をしています。この構造は「レンチキュラレンズ(※)」の構造となっており、特定の方向からの光を屈折させ、レンズの奥の物体を見えなくする役割を果たしています。その原理を応用してカットフルーツを隠し、パッと見るとあたかもゼリーの中に何も入っていないように思えるというわけです。

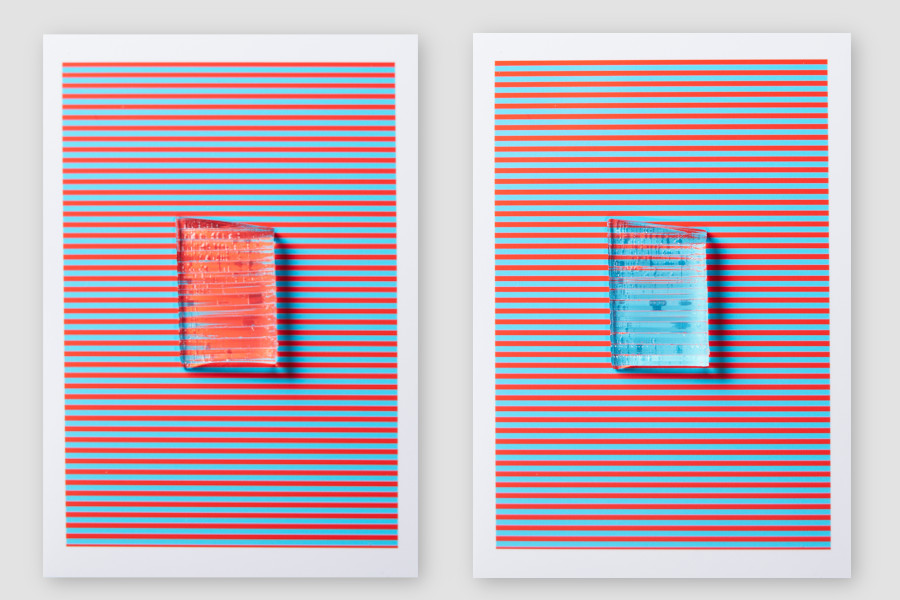

また、レンチキュラレンズには方向によって見え方が変わるという効果もあります。この特性を利用して、「見る方向によって色が変化するゼリー」も実現しました。

※レンチキュラレンズ:微細な凸レンズが同じ平面上にびっしりと配置された構造、またはその構造を持つレンズのこと。凸レンズの焦点が見る角度によって移動する作用を画像と組み合わせ、画像の絵柄が角度によって変わったり、立体的に見えたりする印刷物の加工としても日常的に利用されている

吉本さんが作った、食べられるレンチキュラレンズ。見る方向によって色が変化する

吉本さんが作った、食べられるレンチキュラレンズ。見る方向によって色が変化するなぜ、「レンチキュラレンズ」をゼリーで作ろうと思ったのですか?

宮下研究室では、音楽、映像、ゲームと同じように、味覚を含めた「食体験」も人間の「表現」であると捉えています。これらをさまざまに拡張していくツールとしてコンピュータの在り方を考えることをテーマとして、それぞれのメンバーが日々研究を進めています。

私は研究室に所属した当初から立体画像に興味があり、これを実現する方法としてレンチキュラレンズに魅力を感じていました。

それぞれの「表現」を自由に追求しているユニークな研究室のメンバーと日々ディスカッションする中で、ふと、味覚をレンチキュラレンズに組み合わせる「食べられるレンチキュラレンズ」のアイデアが浮かびました。レンチキュラレンズの原理そのものは100年ほど前に発見されたものですが、「最新の技術を組み合わせれば、食べられる素材と結び付けて、何か新しいことができるのではないか?」と考えました。

「研究室のメンバーとの刺激に満ちたディスカッションが大好きです」と語る吉本さん

「研究室のメンバーとの刺激に満ちたディスカッションが大好きです」と語る吉本さん「突き抜けた」仲間たちと「突き詰める」日々

食べられるレンチキュラレンズを実現する上で、どのような苦労がありましたか?

研究を始めた当初は、レンチキュラレンズの構造をゼリー素材で再現するに当たってデータ上で事前にシミュレーションをする知識もなかったので、実際にゼリーを何度も作りながら見え方を試すのが大変でした。気泡が入ってしまったり、水分が抜けてしまったり……。また、ガラスのレンズであれば研磨して微調整しながらレンズの凹凸を成形できるのですが、柔らかいゼリーだとそれができません。何個も何個もゼリーを固めて素材の特性を理解し、うまくいくまで試行錯誤を繰り返しました。

今は、コンピュータ空間でのシミュレーションを行ってから現実空間に落とし込むことができるようになったので、作業効率が飛躍的に上がっています。ただ、当時とにかく手を動かしてプロダクトを作った経験は、素材に対する理解や成形のノウハウ、ナイフなどのツールに対する知識が身に付いたため、今に生きています。

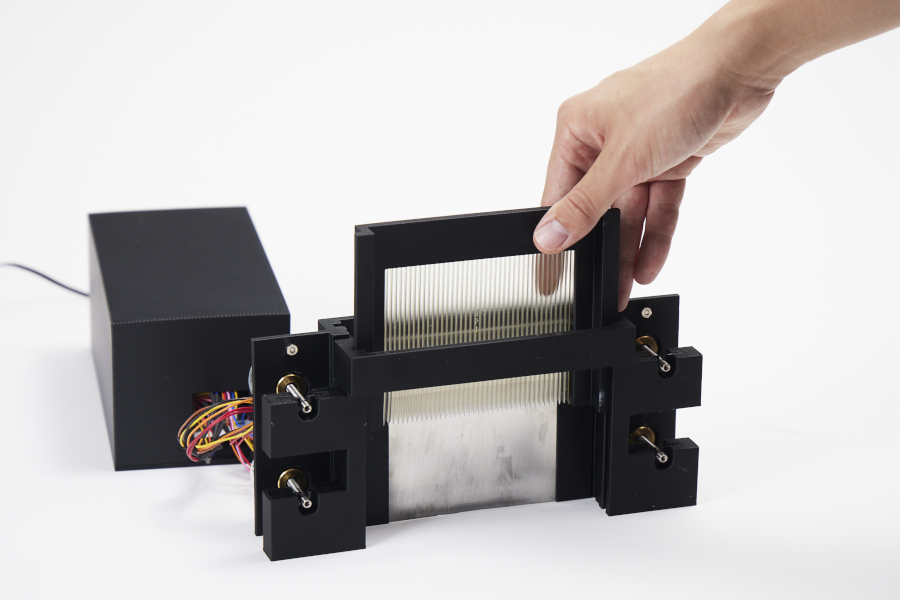

現在は、研究室のハードウエアに強いメンバーにも協力してもらい、ゼリーの断面をレンチキュラ構造にする専用ナイフを作り出したことで、安定して理想の断面にできています。

ゼリーの断面をレンチキュラ構造にする専用ナイフ。ハードウエアの設計技術に長けた研究室のメンバーの協力を得て製作した

ゼリーの断面をレンチキュラ構造にする専用ナイフ。ハードウエアの設計技術に長けた研究室のメンバーの協力を得て製作した研究はどのように進めているのでしょうか?

宮下研究室の学生たちは、「好きなこと・興味があること」を突き詰めて、研究テーマにしている、ある意味で「突き抜けた」人ばかりです。AI技術に詳しい人、ハードウエアの設計技術に長けた人、ニンニクの匂いを解き明かそうと奮闘している人……。日々、こうした仲間とのディスカッションで刺激をもらっています。

宮下先生には、研究内容がより科学の分野で社会的価値の高いものになるよう、丁寧で細やかなアドバイスを通じて都度、方向を修正していただいています。

そうした中で、フレンチレストランの「élan vital(エランヴィタール)」と共に、レンチキュラレンズの光学特性を生かしたデザートを共同開発しています。先ほどお話した、「見る方向によって色が変化するゼリー」です。élan vitalは五感で体感する食体験を提供する5Dレストランです。今後、この技術の可能性を応用したメニューがélan vitalの店舗で提供されたらうれしいですね。

研究室の学生は、一人ひとりが研究者

吉本さんと共に研究を進める宮下先生にもお話をお伺いしました。

吉本さんも含めて、研究室の学生たちは、一人ひとりが未来の常識をつくり出そうとしている研究者です。彼らはそれぞれ「いつかこんな未来が来たらいいな」といったビジョンを持っていて、その未来に向かって既存の枠組みにとらわれずに自由に研究を進めています。私自身も彼らのビジョンにとても共感していて、共に研究を進める仲間だと思っています。

吉本さんは、可食食材の世界を光学の観点で追及しています。彼自身が積み重ねてきた知識や技術に、総合数理学部や先端メディアサイエンス学科の教育内容を彼自身の中で組み合わせて、独自の研究に昇華しています。このような研究をしている人はまだ少ないので、彼は新領域を切り拓いていると思います。

「未来の常識」について語り合う宮下芳明先生(左)と吉本健義さん

「未来の常識」について語り合う宮下芳明先生(左)と吉本健義さん何が吉本さんの研究の原動力になっているのでしょうか?

「自分が研究する技術・プロダクトが実装した先の、新しい当たり前ができた未来」を見たいという思いが大きいです。

例えば現在のテレビはフルカラーが当たり前になっていますが、ほんの少し前のテレビはモノクロが当たり前であり、フルカラーは非常識でした。今のテレビに満足しているのは、今を生きる人々だけです。未来の、人間の五感を再現したテレビが当たり前になった人は、「昔のテレビは、味が出てこなかったんだ」と話しているかもしれません。

私は、人間の「表現」である視覚と味覚との関わりの謎を解き明かす手掛かりにもなるような、全く新しい食体験の可能性を切り拓いていきたいと考え、研究を進めてきました。

いつか劣化していってしまう今の常識で満足するのではなく、食における「未来の当たり前」をつくりたい。この夢のため、来年からは明治大学の大学院(先端数理科学研究科)でさらに研究を進め、次は「食べられる3D画像」をつくり出すことが当面の目標です。

なぜ研究成果を動画にして広く一般の人々にも公開しているのですか?

モチベーションの部分ともつながっていて、自分の研究が人々の日常生活に実装される未来のためには、成果を大学の中だけでなく、広く世界に発信することが必要だと感じているからです。趣味でもあり、アイデンティティーでもある写真撮影や映像制作を生かして、見る角度によって色が変わるゼリーや、透明なのに中身が見えないゼリーといった研究成果をこれまでも各メディアで公開してきました。

その結果、実際にさまざまな分野の方からリアクションをいただいています。筑波大学でカメラやレンズの研究をしている方とつながることもできました。他にも、国際学会で研究成果を発表した際には、海外の研究者のコメントから国によって食文化や食の価値観が全然違うことに気付き、新たな視点を得ることができました。

「好き」を突き詰めるために、全ての知識が土台になる

未来を担う高校生に一言お願いします!

私は、人生で学んだこと全てが、研究のための血肉になっていると思います。元々好きだったカメラは研究対象になると同時に情報発信に欠かせないツールになり、とにかくがむしゃらに授業を受けていた物理の知識は、研究の土台になりました。研究成果を言葉におこすためには国語の能力が求められますし、海外に向けて発表をする際には英語力も大切です。

また、明治大学は好きなことを研究や仕事にして頑張っている人が多いと感じます。「好き」が根本にあるからこそ、研究でつまずいても、「思い描く未来を早く見てみたい!」という情熱が自分を突き動かすのではないでしょうか。

趣味のカメラを片手に、「高校の授業も含め全ての知識が今に生きている」と語る吉本さん

趣味のカメラを片手に、「高校の授業も含め全ての知識が今に生きている」と語る吉本さんMeiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。

※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです