3年ぶりのオープンキャンパス開催のために尽力!熱量の高い仲間と幅広い学びを探究した大学生活|西井日菜さん

情報コミュニケーション学部教員学生ゼミ・研究室イベントSDGsMeijing

高校時代、大学選択の軸を「さまざまなバックグラウンドの人に出会える」「一つの分野にとらわれず学べる」と決めていた西井さん。こうした中で参加した明治大学のオープンキャンパスで、学問分野の幅広さに加えてどこよりも学生の熱量を感じたことが、入学の決め手になりました。入学後はオープンキャンパスの運営側に回り、コロナ禍から3年ぶりの対面開催のために尽力しました。また、高校時代から関心があった貧困問題解決に寄与するゼミ活動「神保町コーヒープロジェクト」や社会統計、地域文化論、宗教学、経営学など幅広い学問分野の中で自分だけの探究をした西井さんの大学生活4年間について、お話を伺いました。

3年ぶりに開催した対面でのオープンキャンパスで100人をまとめるリーダーに

「学生プロジェクト」での活動について教えてください。

オープンキャンパスの運営を行う「学生プロジェクト」に1年次から所属しています。そもそもこの活動に興味を持ったのは高校生の時です。明治大学のオープンキャンパスに参加した際に、個別で先輩に相談できるコーナーで、時間をオーバーしてまで熱心に話を聞いていただけたことなどから、「とにかく高校生たちに楽しんでもらいたい」という運営側の熱量を強く感じました。

この経験が、明治大学に入学したい理由の一つにもなったので、「私も入学したら『学生プロジェクト』に入って誰かの心を動かしたい」と考えていました。

コロナの影響で3年ぶりの対面開催となった2022年のオープンキャンパスで、3年次だった私は約100人のメンバーをまとめる統括として、運営に携わりました。統括は、キャンパスツアーを行うチーム、トークイベントを行うチーム、当日に高校生を誘導するチームの3つのチームをまとめながら、入試広報事務室の職員の方と連携を取ることが主な仕事です。時には、学生側と大学側の思いが一致しないこともありましたが、できるだけどちらも反映されるかたちになるよう調整をしました。

私が特に意識していたことは、どちらの立場とも密にコミュニケーションを取ることです。少しでも気になることがあればすぐに相談することを心掛けていたので、入試広報事務室の窓口には特に何度も足を運んで直接、話をしました。

3年ぶりの対面での開催に当たって苦労したことはありますか。

コロナ禍以降初めての対面でのオープンキャンパスの開催だったので、1年次から3年次までの誰にとっても初めての経験でした。こうした中でも、「経験したことがないからできないのではなく、経験したことがないからこそ、前例にとらわれずやってみよう」と学生プロジェクトのメンバーと意識を共有し、計4日間のオープンキャンパスを走り抜きました。

来場者は4日間で計1万5,000人(駿河台キャンパスのみ)にもなる大きなイベントなので、当日は臨機応変な対応が求められることもありました。しかし、コロナ禍でもギリギリまで実施を想定して毎年シミュレーションを行っていたこともあり、無事に終えることができました。

アンケートの結果も好評で、来場者の方からも「明大生と直接話すことができ、生の声を元に大学を知ることができる機会になり、理解が深まった」という声を直接いただき、とてもうれしかったです。もちろん反省点もありますが、メンバーとしっかり共有をして、次年度の運営計画に生かすことにしました。メンバー間で意識を共有し、良い関係性を築けていたことが、成功の鍵でした。

その後、統括の仕事は後輩に引き継ぎましたが、私は4年次の2023年のオープンキャンパスにも運営側として参加しました。昨年と比べると、誘導などがよりスムーズにできて、後輩たちが昨年の反省点を生かして頑張ってくれたのだと思うと、とても誇らしかったです。

学生プロジェクトのメンバーと、オープンキャンパス当日に撮影した一枚(本人は右から2番目)

学生プロジェクトのメンバーと、オープンキャンパス当日に撮影した一枚(本人は右から2番目)多様な学問に触れ、自分が興味のある分野をじっくり探究

明治大学に入学した理由を教えてください。

私は高校時代に外国語学科で学んだ経験から、自分の知らない異文化に触れることが面白いと感じ、「大学ではもっと多様な人たちと関わることができる場所で学びたい」と考えていました。また、高校時代は英語を中心に学んでいましたが、最初から一つの分野に絞るのではなく、もっと幅広く学びながら、自分が興味のある分野をじっくり探っていきたいという思いもありました。

明治大学を選んだのは、さまざまな大学のオープンキャンパスに参加した中で、私が大学選びの軸として考えていたこれらを実現できる場所だと感じたことに加え、活気あふれる雰囲気に引かれたからです。

リバティタワー17階の学生食堂「スカイラウンジ暁」にて。都内の景色が一望できます

リバティタワー17階の学生食堂「スカイラウンジ暁」にて。都内の景色が一望できます情報コミュニケーション学部を選んだ理由や、学部での学びについて教えてください。

とにかく幅広い学問に触れられるところに魅力を感じ、情報コミュニケーション学部を選びました。1、2年次の時から、地域文化論や宗教学、経営学など、自分が興味のある授業を積極的に履修し、3年次では、社会調査士の資格を取得するために社会調査実習にも取り組みました。

社会調査士とは、世論や市場動向に関する調査や分析、問題点を指摘する能力を持つ専門家です。資格を取りたいと思った理由は、データを分析できる力があれば視野が広がり、さまざまな場面で活用できそうだと考えたからです。

授業は、自分たちで設定したテーマに関するアンケート調査を行い、その結果を分析してまとめるという内容でした。1年間かけて行うので大変さもありましたが、「せっかく履修したのだから最後まで頑張ろう」という気持ちで臨み、無事に資格を取得することができました。入学前に思い描いていた通り、さまざまな分野を学ぶことができ、自分の興味関心の幅もグッと広がりました。

高い熱量の仲間と途上国のコーヒー生産者のために取り組んだ「神保町コーヒープロジェクト」

ゼミでの取り組みを教えてください。

ゼミは3年次から始まり、私は国際経済や途上国開発をテーマに学ぶ島田剛ゼミナールに入りました。高校時代に世界の貧困問題について学ぶ機会があり、ずっと興味を持っていた分野だったので、大学でも学んでみたいと思ったことがゼミを選んだ理由です。

ゼミの中で特に印象に残っているのが、2020年度から継続している「神保町コーヒープロジェクト」に取り組んだことです。

神保町コーヒープロジェクトは、島田ゼミが明治大学のキャンパスがある神保町発でさまざまなコーヒーの情報発信をする活動です。コーヒーを軸にSDGsの視点で神保町の街づくりに取り組んでいます。

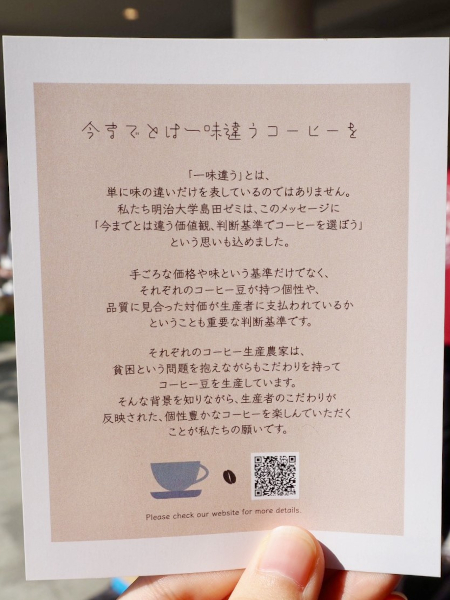

私たちの代では主に、途上国のコーヒー生産者の働き方を改善することを目的に、生産や品質管理が適正に行われている高品質のコーヒー「スペシャルティコーヒー」の認知拡大のための活動を行いました。活動の集大成になったのが、2023年9月に行われた「御茶ノ水ソラシティ」でのイベントです。株式会社ミカフェートさんとコラボしてスペシャルティコーヒーを販売し、スペシャルティコーヒーの意義や私たちの活動の思いを伝えるカードの配布を行いました。

コーヒーの販売の際にお渡ししたカード

コーヒーの販売の際にお渡ししたカードこのイベントには3、4年次が合同で取り組んだのですが、全員がそれぞれに高い熱量を持っている中で、同じ方向を向いて準備を進めていくことは簡単ではありませんでした。

島田ゼミではあえてゼミ長を決めておらず、一人ひとりが自分の役割を考え、主体的に行動することが求められます。私自身は人前で話したりまとめたりすることが割と得意な方だったのですが、話し合いの中で意見を出しづらいメンバーが発言しやすいよう、少人数のグループで話し合う機会を作るなどして、全員が意見を出して全員が納得できるかたちで進められるよう働きかけました。

皆で協力し合えたおかげでイベントは成功し、予定より早く商品が完売しました。大学生が発信していることに興味を持って面白がってくれる方がいたり、「一緒に何かしませんか?」と声を掛けてくださる企業の方がいたりと、新たな交流やつながりが生まれる機会になり、頑張ってきて良かったと心から思えました。

今は、同じような取り組みをチョコレートでもできないかと考えていて、3年生と共に協力いただける企業探しなどに取り組んでいます。自分たちが卒業する前に、少しでもかたちにすることが目標です。

パンマルシェにおけるメンバーたちとの一枚です。

パンマルシェにおけるメンバーたちとの一枚です。予定よりも早く完売することができ、多くの方に島田ゼミを知っていただくきっかけとなりました

大学の4年間は、自分の将来を考える上でとても貴重な時間になった

これまでの学生生活で得たものを、将来どう役立てたいかを教えてください。

学生生活の中で、自分自身をさらけ出せる友人と出会えたことは私にとって大きな出来事でした。その友人とは1年次の英語の授業がたまたま同じだったのですが、興味関心が似ていたからか、その後も同じ授業を履修することが多く、仲良くなりました。私は一つのことをやると決めたら周りが見えなくなり、のめり込むタイプなのですが、そのような状態になると友人がいつも「無理しすぎたら駄目だよ」と強く言ってくれたことで、何度も救われました。

また、ゼミや学生プロジェクトを通して、物事を進める時にはチーム皆で意見を出し合い、できるだけ全員が納得できるかたちを探っていくことの重要性に気が付きました。その中で、皆から意見を引き出すために試行錯誤した経験も、今後に生かしていきたいです。

高校生の皆さんにメッセージをお願いします!

高校生の皆さんの中には自分が将来何をしたいのかがまだはっきり見えておらず、進路を悩んでいる方も多いと思います。そのような皆さんにとって、私の経験が少しでも進路を考える時のヒントになればうれしいです。高校の3年間はあっという間に過ぎてしまうので、今を全力で楽しみながら、自分が何をしたいのかをじっくり考えてみてください!

Meiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。

※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです