明大生が、所属するゼミ・研究室を紹介する「ようこそ研究室へ」。今回は農学部の加島さんが、塩津文隆研究室を紹介してくれます!

研究室概要紹介

塩津研究室(作物学研究室)では、食糧問題の解決に貢献するために、食用作物を対象に、生理生態機構の解明や栽培技術の開発を通じて生産性を高める研究を行っています。また、気候変動に適応した稲作栽培技術の開発にも取り組んでいます。

そのほか、熱帯アジアにおける生産性向上に関する研究についても力を入れています。私も昨年度、インドネシア・スラウェシ島における現地調査に同行しました。

インドネシアで現地調査を行った際の一枚

インドネシアで現地調査を行った際の一枚塩津研究室ではこんなことを学んでいます!

世界の主要穀物のほかにも、ハトムギ、ササゲ、サツマイモなど、自分が興味のある作物を対象に研究ができます。私は、サツマイモ、ダイズ、トウモロコシを対象に研究を行っています。週1回のゼミでは、作物に関する学術論文について資料を作成して発表し、理解を深めています。作物の栽培や生理生態についての知識を得るだけでなく、プレゼンテーション能力を高めることもできます。

アピールポイント

圃場(※)作業がとても楽しいです!農業経験が少なかった私でも、学生同士で協力し、楽しみながら進めています。3年次では、先輩の作業のサポートをする中で、あらゆる作物栽培の知識を身に付けたり、圃場整備から収穫・分解などの一年間の一通りの作業を経験したりすることができます。また、海外での現地調査も魅力です。熱帯アジアの農業現場を直接見ることができる貴重な経験で、視野が大きく広がります。

※圃場:田や畑など農作物を育てる場所の総称。

水田での田植えの様子

水田での田植えの様子研究室の雰囲気

いつも明るく楽しい雰囲気です!みんなで圃場作業をする機会も多く、同期はもちろん、先輩や後輩とも仲が深まり、縦横関係なくつながりが広がります。日常的に雑談や笑い声があふれる、居心地の良い空間です。楽しく研究活動に取り組めるからこそ、モチベーションを保ち続けられています!

先生の紹介

塩津文隆先生

パワフルで話しやすく、家族思いな先生です。知識も経験も豊富で、研究のことも親身になって相談に乗ってくださいます。雑談も楽しく、何でも話すことができ、みんなから信頼されています。

私はこんな理由で研究室を選びました!

以前から世界の食糧問題に関心があり、食用作物の増収に貢献できる作物学研究室を志望しました。また、体を動かすことやチームで協力する作業が好きな私にとって、圃場作業はやりがいを感じられると考えました。見学の際、先生や先輩方の明るく温かな雰囲気にも引かれ、自分に合った環境だと感じたことも、この研究室を選んだ理由の一つです。

サツマイモの定植を行っている様子

サツマイモの定植を行っている様子塩津研究室あれこれ

人数

22人

OB・OGの主な進路

大学院進学(明治大学・東京大学・九州大学)、食品業界、IT業界、公務員

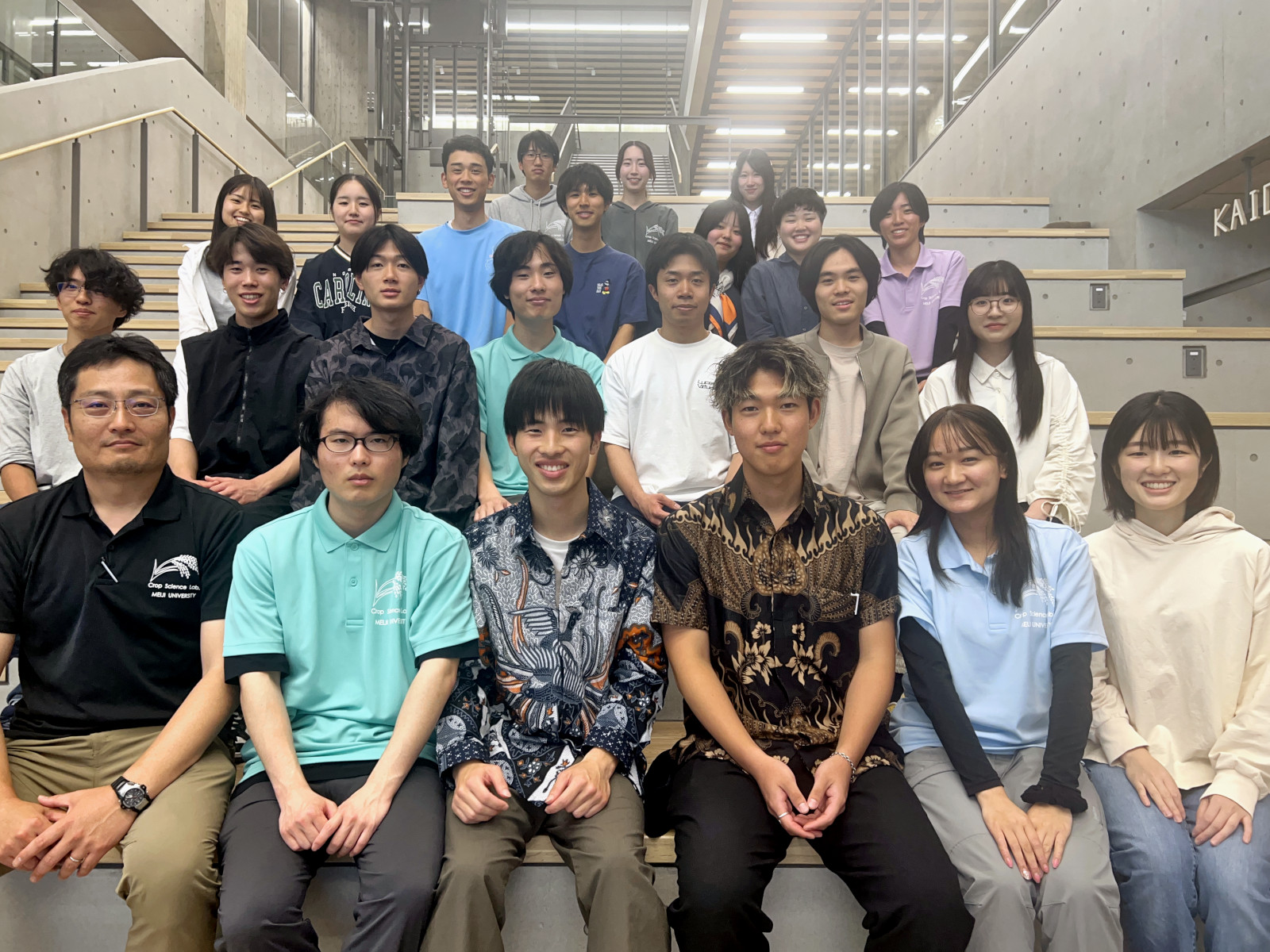

紹介者(写真右)と塩津先生

紹介者(写真右)と塩津先生

私の研究テーマ

「フミン酸入り尿素を用いたサツマイモ,トウモロコシ,ダイズの収量,品質評価」

Meiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。

※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです