明大生が、所属するゼミ・研究室を紹介する「ようこそ研究室へ」。今回は先端数理科学研究科 現象数理学専攻の岩井さんが、松山直樹研究室を紹介してくれます!

研究室概要紹介

松山研究室では、保険会社で用いられるアクチュアリー数理の基礎となるような確率・統計の理論展開、また保険分野での活用を目指した機械学習によるデータ分析、モデル構築などを主な研究テーマとしています。

アクチュアリーとは、主に保険会社や金融機関で、将来の不確実性やリスク管理、商品開発などを数理的に分析・評価する専門職です。日本アクチュアリー会の実施する7つの資格試験科目に合格することで、アクチュアリーの資格が得られます。

松山研究室ではこんなことを学んでいます!

アクチュアリー数理を学ぶことができる研究室は他大学にもありますが、松山研究室はその中では珍しく、資格試験の勉強ではなく研究活動に注力する研究室です。おのおのの興味関心に合わせて、理論研究や、死亡率、金利、災害データの分析といったデータサイエンスの研究を行っています。

例えば、保険会社の負債における経済価値評価のための「金利外挿(※1)モデル構築」「死亡率予測モデル構築」などがあります。特に近年は、私を含めニューラルネットワーク(※2)を用いた研究に取り組む学生も多いです。

※1 金利外挿:観測可能な年限を超えた将来の金利を推定すること

※2 ニューラルネットワーク:人間の脳の神経回路の働きを模した数理モデル。主に機械学習やAI(人工知能)の分野で利用される

研究室の活動の様子

研究室の活動の様子アピールポイント

松山研究室の一番の魅力は、どの学生にもそれぞれ得意分野があり、これらを共有することで共に研究を遂行していこうという意識があることです。松山研究室では、学年を問わず知恵を持ち寄り議論することで、限られた時間の中で効率的に研究を進めます。

過去には、歴代で連綿と受け継がれた研究題材がある代で花開き、海外ジャーナルへの論文掲載がかなった事例もあります。研究においても試験勉強においても、お互いに刺激し合い助け合える仲間がいることが、とても恵まれた環境だと感じています。

研究室の雰囲気

研究室では、学生が自身の研究進捗と行き詰まった点について報告します。異なる研究題材でも全員で頭を悩ませて解決策を議論するため、壁を乗り越えて成果につながった時には、全員で喜びを共有します。先生も含めて、チーム一丸となって苦楽を共に研究しているため、孤独とは無縁の研究生活を送っています。

研究面以外でも、試験勉強をしている仲間が近くにいることで、資格試験へのモチベーションが刺激されます。また、試験直前期には、一緒に時間を計って過去問に取り組むなど、研究室の雰囲気に支えられています。

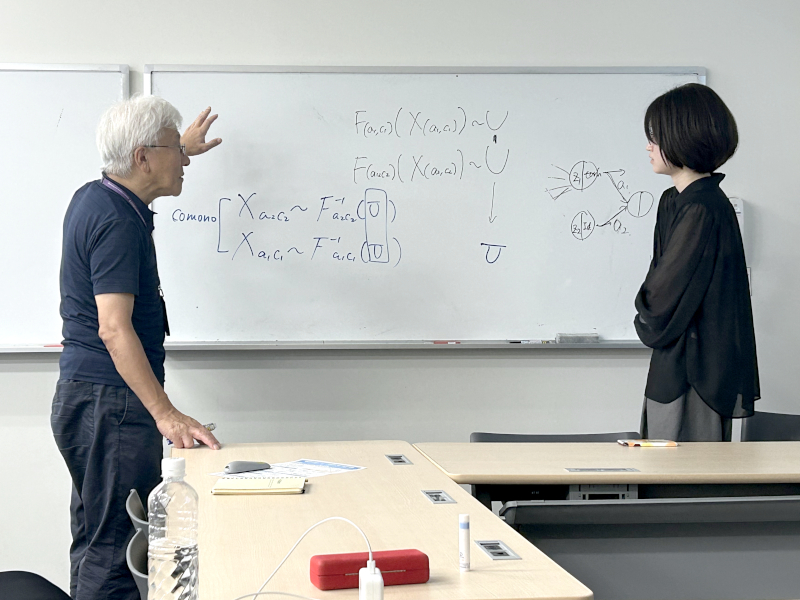

先生の紹介

松山直樹先生

ゼミ以外でも、積極的な進捗報告や相談を歓迎し、「論文投稿に挑戦したい」と言う声にも応えてくださるなど、私たちのやる気に全力でコミットしてくださる熱い先生です。研究室に顔を出しに来てくれるOB・OGの方々が、先生を慕い続ける気持ちがよく分かります。

研究室の活動の様子

研究室の活動の様子私はこんな理由で研究室を選びました!

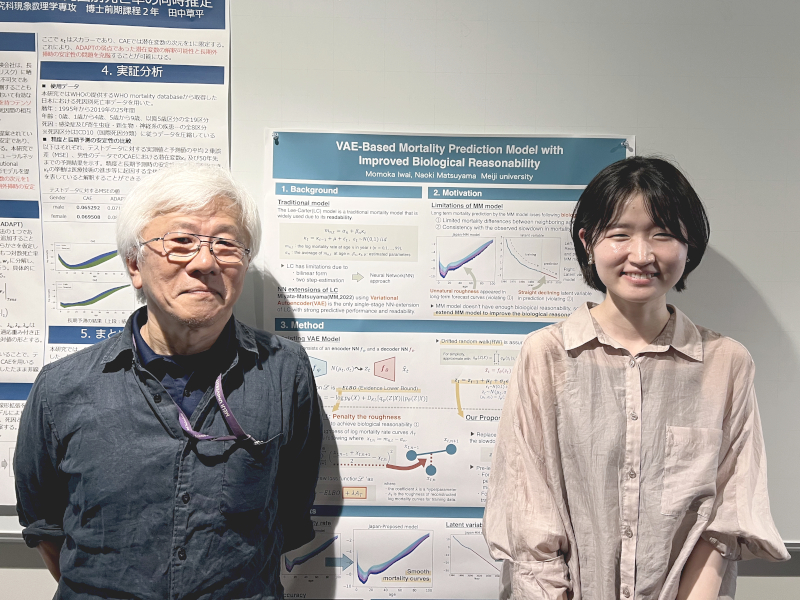

私は、保険会社のリスク管理に興味があり、アクチュアリーを目指していたことから、松山研究室を選びました。試験勉強よりも研究活動に注力していると知った時は驚きましたが、今では、ゼミ生の間にしか携わることができない研究に専念することが、とても魅力的な学生生活の過ごし方の一つだと感じています。アクチュアリーの方々が集まる場で研究発表をする機会もあり、私を含めてこのような経験を望む人にとっては、とても良い環境です。

松山研究室あれこれ

人数

22人(学部生18人、大学院生4人)

OB・OGの主な進路

保険会社(アクチュアリー)、データサイエンティストなど

名物研究室生

学部時代に幾何学の研究室に所属していた宮沢さんは、これまでの松山研究室では全く考えられなかった位相幾何の手法を持ち込んでいます。分析手法だけでなく、分析対象も地震・サイバー攻撃など新たな分野を開拓しており、松山研究室に新たな風を吹かせてくれています。後続の研究室生が選択できる研究題材が広がりそうで、今からとても楽しみです。

紹介者(写真右)と松山先生

紹介者(写真右)と松山先生

私の研究テーマ

「解釈可能な生成モデルによる死因別死亡率の予測と区間推定」

Meiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。

※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです