実験材料として、主にモデル植物であるシロイヌナズナを用いています

実験材料として、主にモデル植物であるシロイヌナズナを用いています研究室概要紹介

種子が温度を感じて発芽するメカニズムを解明する

芽生えた場所から動くことができない植物は、厳しい環境に耐えるためにさまざまな生存戦略を取っています。その一つである種子は、生存に不適切な環境に耐える能力を持つとともに、適切な環境で成長を再開する能力を持っています。私たちは、近年の地球温暖化の作物に対する影響を照らし合わせて、種子が感じ取る環境の中でも温度に着目し、種子が温度を感知して発芽の制御に至るメカニズムを解明することを主な目的として研究しています。

川上研究室ではこんなことを学んでいます!

研究のアプローチ方法や内容に基づいて、6つの班(順遺伝学班、逆遺伝学班、化合物班、自然変異班、胚乳班、休眠班)に分かれて研究を進めています。学部2年生の春休みから研究や実験の基礎を固め、3年生の夏休みまでにおのおのの研究テーマを決めていきます。以降は、班のメンバーとともに研究を進め、卒業論文としてまとめていきます。

大谷さん所属の休眠班

大谷さん所属の休眠班 高山さん所属の逆遺伝学班

高山さん所属の逆遺伝学班アピールポイント

生命科学科のなかでも比較的歴史の長い研究室で、ほぼ毎年定員まで入室希望者が集まります。そのため、研究室のメンバーも多く、先輩後輩分け隔てなく仲が良くてとてもにぎやかです。一方で研究活動においては「面白いことを、トコトン(川上先生のモットー)」と、集中して研究に臨んでいます。

研究室での実験の様子

研究室での実験の様子研究室の雰囲気

ゼミナールは週2回行われます。研究室メンバー全員が集まり、研究発表や文献発表などを行います。そこでは自分の研究テーマ以外の幅広い知見を得ることができます。大勢のゼミ生の前で発表することは大変ではありますが、卒業していった多くの先輩から、就職後にこの経験が役立ったと聞いています。また、研究室内でのイベント(お花見、合宿など)の企画についても、このゼミナール中に話し合い、親睦を深めています。

先生の紹介

川上直人先生

時に厳しく、でもやっぱりやさしい先生です。カメラや山登りが趣味で、ゼミ合宿のときには、みんなでハイキングや山登りに行きます。研究についてはもちろんのこと、就職活動や普段の生活で悩んでいる時でも気軽に相談に乗ってくれます。

私はこんな理由で研究室を選びました!

生命科学科の研究室は、大きく分けて植物、動物、微生物の研究室がありますが、私は特にどの分野の研究がしたいとは考えていませんでした。この研究室を選んだのは、研究室の雰囲気、先生の人柄や研究に対する熱意に惹かれたのも一因ですが、学部2年次に開講されている川上先生の講義を聞いて、「植物ってあんなに見た目や生き方が単純なのに、実は生きるためにとても複雑なメカニズムを持っていて苦労しているんだな」と感じ、面白いと思ったのが大きなきっかけです。

川上研究室あれこれ

男女比・人数

男性17人:女性 11人=28人(教授、助教を含めた合計)

2018年4月に撮影した、研究室メンバーの集合写真

2018年4月に撮影した、研究室メンバーの集合写真OB・OGの主な進路先

製薬会社、食品メーカー、種苗会社、バイオ機器メーカー、銀行などの金融機関のほか、システムエンジニア、医薬情報担当者、全酪農、大学職員、公務員など多岐にわたります。

研究室の秘密道具、一押しのスポット

- 生田キャンパス 第一校舎6号館 植物培養室と網室

研究に用いる植物は、室内の培養室と屋外の2カ所で育てています。

このような培養室の中で植物を育てています

このような培養室の中で植物を育てています 培養室の内部の様子

培養室の内部の様子 網室の様子。シロイヌナズナのほか、コムギも育てます

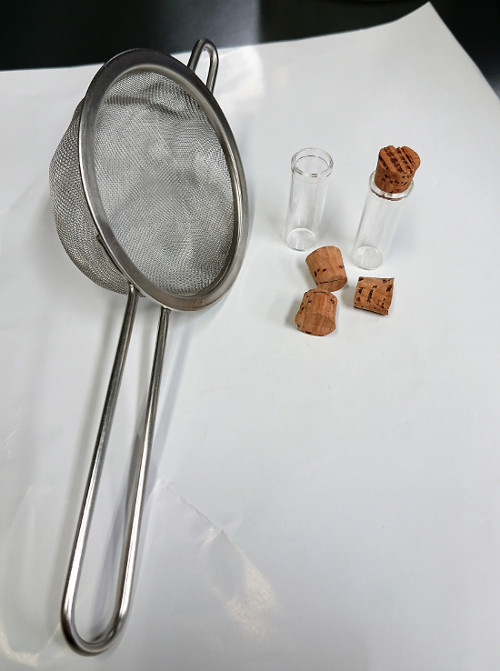

網室の様子。シロイヌナズナのほか、コムギも育てます- 茶こし

収穫した種子からゴミ(さや)を取り除くときに使っています。日用品を研究に用いたアイデアグッズです。

茶こしでこされた種子は、ビンの中に保存します

茶こしでこされた種子は、ビンの中に保存します (左から)大谷さん、川上先生、高山さん

(左から)大谷さん、川上先生、高山さん

私の研究テーマ

大谷さん「種子休眠※の制御におけるタンパク質のリン酸化の役割」

高山さん「高温による発芽と植物ホルモン作用の制御機構の解析 」

※種子休眠…発芽に適した環境条件においても種子が発芽しないこと。例えば秋に発芽すべき種子が、気候の似た春に発芽してしまい、夏の高温によって枯死してしまう。というようなことが種子休眠によって防がれている。

MEIJI NOWでは、Twitterアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Twitterをご利用の方は、以下のボタンからMEIJI NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。

※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです