【理工学研究科】関根かをり研究室「IoT新時代の未来実現のため、低消費でエコロジーなCMOS集積回路の発展と国際的な回路技術者育成を目指す!」

理工学部大学院学生ゼミ・研究室国際交流SDGs

研究室概要紹介

IoT(※1)新時代の未来の実現のために、低消費電力による伝送技術の開発・実装が求められています。集積回路システム研究室では、情報通信システムや生体情報モニタなどのハードウェアの基盤となるCMOS集積回路(※2:CMOS)(※3:集積回路)の研究を行っています。 IoT新時代の未来実現に向けて、電子機器の根幹をなす「電子回路」をさまざまな角度から探究し、低消費でエコロジーなアナログ回路をCMOS集積回路上で実現しています。

※1 【IoT】:Internet of Thingsの略で、「モノのインターネット」のこと。さまざまな「モノ」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組み。

※2 【CMOS】:Complementary Metal Oxide Semiconductorの略で、「相補型金属酸化膜半導体」のこと。半導体素子の構造の一つで、金属酸化物でできた一対のP型トランジスタとN型トランジスタを組み合わせたもの。消費電力が少なく高速に動作するため、半導体製品の多くに採用されている。

※3 【集積回路】:半導体の表面に、微細かつ複雑な電子回路を形成した上で封入した電子部品。

関根研究室ではこんなことを学んでいます!

研究室では、「生体センサ班」「温度センサ班」「高速強化学習班」に分かれ、研究を進めています。卒研生(卒業研究をする学部4年生)と大学院生のチューターがペアとなり、チューターは卒研生の指導や研究相談を行いながら、日々研究を進めています。

「生体センサ班」では、微小な生体信号をセンシングし、ウェアラブル端末に取り込む通信システムの開発を行っています。グループ内でシステムを分割し、各自が設計した回路を組み合わせてシステムを作り上げることを目標にしており、意見交換しながら研究を進めています。

「温度センサ班」では、IC(集積回路)上の熱管理を行うことを目的として、電源ICメーカーと共同研究を行っています。温度センサ回路(特許登録)の更なる進化に向けて、物理現象から検討したMOSFET(※4)のモデリング、回路のシミュレーション評価や測定による検証を行っています。

「高速強化学習班」では、NICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)と共同研究を行っており、周波数の瞬時割り当てなどに役立つ強化学習システムを、高速かつランダムな信号である光カオスを用いて、アナログ回路で構成を行う研究を行っています。

※4 【MOSFET】:電界効果トランジスタ( Field Effect Transistor:FET)の一つ。MOSFETは、金属(Metal)、酸化膜(Oxide)、半導体(Semiconductor)の3層構造でできている。

アピールポイント

関根研究室では、「国際的に活躍できる回路技術者の育成」に力を入れています。毎年、フランスにある協定校への訪問や、日本語を学んでいる外国の学生との交流会などを行っております。また、大学院に進学する人が多いことも特長で、外部機関との共同研究も行っているので、研究活動へのサポートが充実しています。

研究室の雰囲気

ゼミ内で少人数のグループ分けをし、大学院生、学部生を問わず、さまざまな意見を出し合いながら研究を行っているため、縦のつながりが強いです。また、毎週あるゼミの後には研究についてだけでなく、プライベートな話をしたりなど、和気あいあいとした雰囲気の研究室です。

先生の紹介

関根かをり先生

関根先生は、おおらかで優しい先生です。いつでも親身に研究の相談に乗ってくださいます。鋭い指摘をいただくこともありますが、研究がより良い方向へ向かうように導いてくれます。趣味は、テニスだそうです。

私はこんな理由で研究室を選びました!

電子機器の根幹を担っている集積回路について興味があり、詳しく学びたいと考えて関根研究室を選びました。また、この研究室では「国際交流」にも力を入れており、フランスにあるボルドー大学とのオンラインでの交流会や訪問、留学生の受け入れなど、社会に出た時に「国際的に活躍できる協働力を持った技術者育成」に力を入れているところも、この研究室を選んだ理由の一つです。

関根研究室あれこれ

男女比・人数

24人

OB・OGの主な進路先

ソニー株式会社、キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、三菱電機株式会社、沖電気工業株式会社、能美防災株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(旧:富士ゼロックス株式会社)、株式会社日立製作所、東京エレクトロン株式会社、凸版印刷株式会社、株式会社富士通ゼネラル、日清紡マイクロデバイス株式会社、株式会社村田製作所、エイブリック株式会社、オリンパス株式会社、コニカミノルタ株式会社、日本電気株式会社(NEC)、株式会社東芝、東海旅客鉄道株式会社 (JR東海)、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)など。

研究室の秘密道具・グッズ

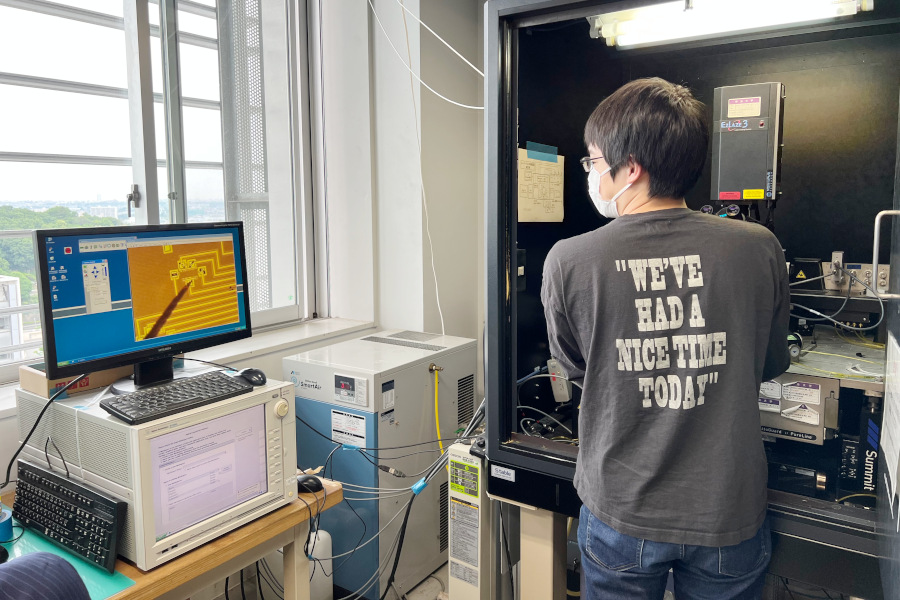

プローブステーションシステム(フォームファクター社製)、半導体パラメータ測定装置(キーサイト社製)、温度コントロール試験システム(エスペック社製)、EDAツール(シルバコ社製)

私の研究テーマ

「超高速強化学習に用いるアナログ回路設計」

※記事中に掲載した写真は撮影時のみマスクを外すなどの配慮をしております

MEIJI NOWに出演いただける明大生の皆さんを募集しています。大学受験や留学の体験記、ゼミ・サークルの活動をMEIJI NOWで紹介してみませんか?

※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです

募集案内を見る

募集案内を見る