3月5日に、国連ユースボランティア(以下UNYV)で今年度UNCDFネパール事務所に派遣されていた八木颯斗さん(国際日本学部4年)と、昨年度に派遣されていた近藤愛さん(経営学部4年・UNDPエジプト事務所派遣)、阿部弥生さん(国際日本学部4年・WFPネパール事務所派遣)による座談会を実施しました。

国連ユースボランティア(UNYV)とは

国連事務所においてさまざまなバックグラウンドを持つ人々と対等に意見を交わしながら、グローバル人材として必要な国際社会に関する知識や異文化理解、チームワークなどを培うことを目的とした約5カ月間のプログラムです。派遣地は年度によって異なりますが、原則として国連ボランティア計画の拠点がある国において実施されます。途上国の開発援助や国際協力に興味のある学生向けのプログラムです。

(写真左から順に)

- 近藤愛さん(経営学部4年):UNDPエジプト事務所派遣

- 八木颯斗さん(国際日本学部4年):UNCDFネパール事務所派遣

- 阿部弥生さん(国際日本学部4年):WFPネパール事務所派遣

国連ユースボランティア(UNYV)での経験

――UNYVでの活動を簡単に教えてください。

近藤 私は2022年度にエジプトの国連開発計画(UNDP:United Nations Development Programme)に派遣され、ジュニアプログラムアナリストとして、環境に関する会議の運営を行ったり、外部機関とのパートナーシップ拡大を促進するための渉外活動に取り組んだりしました。

八木 私は2023年度にネパールの国連資本開発基金(UNCDF:United Nations Capital Development Fund)に派遣され、中央政府と連携し、地方政府へ気候変動対策への資金配分を促すプロジェクトを立ち上げる活動をしました。

阿部 私は2022年度にネパールの国連世界食糧計画(WFP:World Food Programme)に派遣され、主に情報や成果物を共有するプラットフォームの管理業務を担当したり、日本政府との関わりに関係する仕事を行ったりしていました。

――現地での活動において、最もチャレンジングな経験と、それをどのように乗り越えたのかについて教えてください。

近藤 多忙なエジプト人上司とコミュニケーションを取ることが、一番大変でした。業務内容について「何をすれば良いですか?」とメールを送っても2週間ほど返信が来ず、初めは何も分からない状態でした。そこで、連絡手段をいろいろと変えてみました。ボイスメッセージを送ってみたり、連絡する時間帯を変更してみたり、始業前に話してみたり、あるいは直接上司の部屋をノックしてみたり。上司にとってどのツールが返信しやすいのかを探り、試行錯誤しました。

また、試行錯誤する中で、周りのチームメートにも相談しました。するとみんなも同じ悩みを抱えていることが分かり、自分だけではないということが安心材料になりました。みんなもさまざまな方法を試していたので、「ボイスメッセージが良いよ」「今回は直接話す方が良いかも」など、いろいろと教えてもらいました。

すると、少しずつではありますが、次第に上司とスムーズにコミュニケーションを取ることができるようになりました。同時に、周りを頼る大切さも学ぶことができました。

UNDPエジプト事務所派遣での経験を話す近藤愛さん(経営学部4年)

UNDPエジプト事務所派遣での経験を話す近藤愛さん(経営学部4年)八木 一番大変だったことは会議です。会議ではとても多くの専門用語が飛び交い、なおかつ英語で行われるということもあり、特に最初の会議は本当に大変でつらかったです。何を話しているのか分からず、意見を聞かれても何も答えられないことが多々ありました。

しかし、回数を重ねるうちに、会議に参加する中で大事なことは、事前準備をしっかりと行うことだと学びました。例えば、会議の数日前から、どのような参加者がいるのか、会議の目的は何なのか、などを調べておくことで、会議に入りやすくなり、また、発言する際も自信を持って自分の意見を述べることができました。

阿部 業務の一つに、直近のWFPの成果をまとめた広報物を月に一回、発行するというものがあり、これをやり遂げることが大変でした。この広報物は紙ではなく、パソコンで作成するもので、例えば、画像にリンクを埋め込むなど、かなり複雑で難しい作業が伴っていました。また、どのデザインが視覚的に分かりやすいかや、そもそもこの情報は正しいのかなど、正確かつ分かりやすく情報を届けるために、事前にいろいろと調べることが多かったです。そのため、月に一回の発行とはいえ、作成にとても時間が掛かり、大変でした。

作り上げるまでとても苦労しましたが、最後に完成したものをリリースした時に、WFPの職員の方々から、「今回の情報すごく役に立った!」「次は自分の部署の情報を取り上げてよ!」というメッセージをいただき、WFPの活動に少しでも貢献できたという喜びが湧き上がり、うれしかったです。

国連ユースボランティア(UNYV)を経てできた人とのつながり

――現地で印象的だった人々との出会いや印象深い経験があれば教えてください。

近藤 現地での交流の中で一番印象に残っていることは、 道ですれ違った女の子との出会いです。その女の子は私と同い年くらいで、ニカブ(イスラム教徒の女性が着用するベールで、目以外の顔と髪をすっぽりと覆うもの)姿で「私は日本語を勉強しているんだ」と声を掛けてきてくれ、すぐに仲良くなりました。

その後、彼女の自宅に招いてもらった際、「もし良かったらこのニカブ着けてみる?」と着付けをしてくれました。私は、イスラム教徒の女性は決まりで必ずヒジャブを着けなければならないのかと思っていましたが、彼女は「これを着けていることで、安心感がある」と教えてくれました。私も実際に着けてみると、何だか守られている気持ちがして、顔でジャッジされるような感覚がありませんでした。

彼女は自ら「着ける」という選択をして、着けているということが分かりました。新たな気づきを得ることができたのは、彼女のおかげでした。

八木 印象的だった経験の一つは、私がネパールに派遣された直後の10月に同僚のみんなが職場からいなくなってしまったことです。ネパールは10月にお祭り期間があり、その関係で祝日がとても多く、着任早々、自分以外誰もいない状況になってしまいました。まだ右も左も分からない状態だったので、とても困惑したことを覚えています。

そのような中、まずはプロジェクトに関する計画書をひたすら読み込んだり、オンラインで気候変動やファイナンスについての講義を受講したりして、少しでも事前に理解を深めようと努力しました。

また、人との出会いの話で言うと、国連で活動するさまざまなバックグラウンドを持つ方々と交流できたことはとても有意義でした。特に同世代のUNYV参加者との出会いは、私の将来を考える上でも良い刺激を与えてくれました。

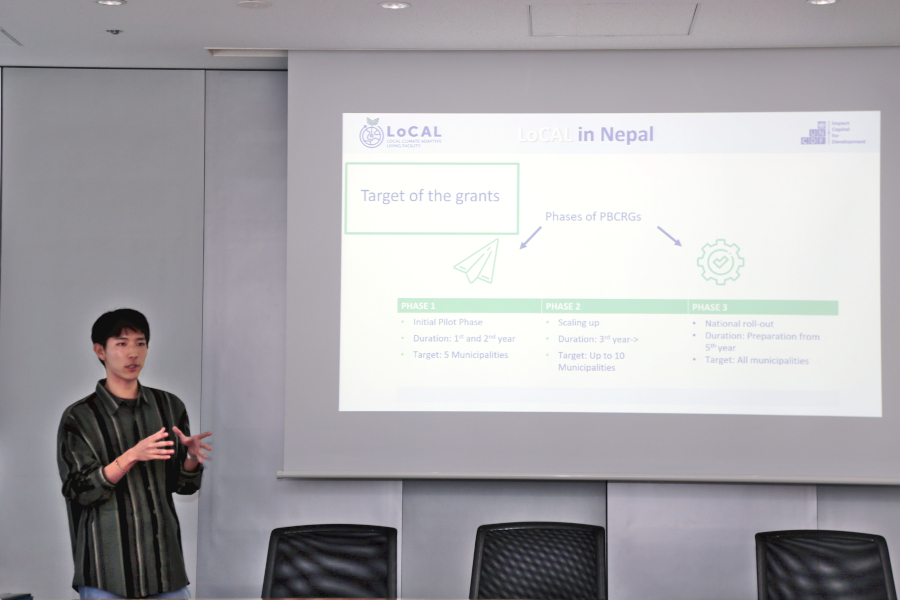

UNCDFネパール事務所での経験を話す八木颯斗さん(国際日本学部4年)

UNCDFネパール事務所での経験を話す八木颯斗さん(国際日本学部4年)阿部 人との交流の中で、ピンポイントで「この人!」というより、ネパールで出会った人々全員が、印象に残っています。初めてネパールに行くと決まった際、同国について調べてみると、まず最初に出てくる言葉は「アジア最貧国」でした。調べる中でもあまりポジティブな言葉が出てこず、約半年間このような貧しい場所に行って大丈夫なのかな、と不安がありました。

しかし、実際現地に行ってみると、そのような不安は一切なくなりました。ネパールに住んでいる人々がとても生き生きと生活している姿が非常に印象的でした。もちろん、貧しい生活を強いられている人はいますし、道路が整備されていないなどインフラの問題もありますが、貧しいだけがネパールの全てではないことを、現地に行って非常に強く感じました。

渡航前にインターネットで調べていた情報は、実際に現地に足を運んで見たものとは異なっており、調べているだけでは分からないということを体感し、物事の本質を見ることができました。この経験から、実際にその場所に行くことの大切さを学びました。

国連ユースボランティア(UNYV)と海外留学の違い

――近藤さんと八木さんは、UNYV参加前に海外留学にも参加されていましたが、海外留学の経験と、UNYVの経験の違いについて、感じたことを教えてください。

近藤 私は2021年度秋学期から1年間、大学間協定留学(交換型)でロンドン大学 アジア・アフリカ研究学院(SOAS)に留学しました。留学は、受動的に過ごしたとしても、現地大学のカリキュラムに沿った授業をきちんと受講すれば、ある程度の経験はできると思います。しかし、UNYVは主体的に動かなければ、何もせずあっという間に5カ月間が過ぎてしまうので、これが一番大きな違いだと感じます。

UNYVの場合、自分でスキルを身に付けて、「これができるようになったから、次はこういうことをやってみたい!」と、とにかく自分ができることをアピールしていかないと、本当に何も仕事を依頼されず、ただそこにいるだけの人になってしまいます。このことが国連で活動する楽しさでもあり、難しさでもあると感じました。

八木 近藤さんと同じく、インプットとアウトプットの比率の違いが、留学とUNYVの両方を経験して感じたことです。私は2021年度秋学期に大学間協定留学(交換型)でサンディエゴ州立大学に留学しました。留学の場合は、現地大学の講義を受けることになるので、インプットがメインになります。そのため、何か学びたい分野がある人や語学力を伸ばしたい人には、海外留学は有効だと思います。

一方、UNYVはアウトプットする機会がとても多いです。初めに情報をインプットする必要はありますが、基本はタスクをもらい、それを期限までに仕上げていきます。UNYVは国連の一員として扱われるので、「5カ月という期間で、何か形に残そう」という心持ちで、常にアウトプットする機会を探すよう心がけました。また、英語が不自由だとプロジェクトに支障が出てしまうので、活動開始前から高い英語力を持っておくと良いと感じました。

座談会の前に八木さんから活動報告が行われました

座談会の前に八木さんから活動報告が行われました――留学で使っていた英語とUNYVでの英語で、何か違いはありましたか。

近藤 違いをとても感じました。UNYVではビジネス英語が必要です。留学中は友人やクラスメートといった同世代、目上の方でも教授だったので、それほどビジネス英語を意識することはありませんでした。しかし、UNYVでは、同僚たちはきちんとしたきれいな英語を使っていました。活動中はトップの方とお話しする機会がありましたが、このような場面で私はフランクな英語しか知らず、恥をかきました。もっとビジネス英語をきちんと勉強しておけば良かったと思いました。

八木 私も同じで、両者では使う英語の種類が違うと感じました。留学の場合は、友人と話すことが多いのでフランクな英語を話していましたが、UNYVVでの活動当初に感じたことは、まず自分の普段の英語を変えないといけないということでした。例えば、Can you~?をCould you~?という丁寧な表現に変えることや、単語自体も難しいものに対応できるようになることです。そのため、私は単語帳を作成し、活動中に分からなかった単語や新しく聞いたフレーズを書き留め、毎日復習していました。

――近藤さんも何か工夫されていたことはありますか。

近藤 私も単語帳ではないですが、Google ドキュメントに専門用語などを全部まとめ、見返すようにしていました。

――阿部さんは、留学経験がない中でUNYVに参加されましたが、英語面ではどのような準備をされていたのですか。

阿部 私は正直、英語が得意ではなく、出発前にある程度、現地で使いそうな単語やフレーズを中心に覚えましたが、実際現地では思うように使うことができませんでした。そのため、現地で周りの人が話している内容やフレーズを聞いて、実際に自分で使ってみるという形で、働きながら英語力を上げていきました。

WFPネパール事務所での経験を話す阿部弥生さん(国際日本学部4年)

WFPネパール事務所での経験を話す阿部弥生さん(国際日本学部4年)――皆さんがこれからまさにUNYVに参加する場合、今だったらこういう準備をするといったことはありますか。

阿部 私は現地で英語を聞いて、使いながら覚えていくタイプなのですが、やはり同じように最低限の単語やフレーズは勉強すると思います。

八木 渡航前にできることとして、プロジェクトの進め方や会議の運営方法といった、ビジネススキルを身に付けていきます。

近藤 私は、UNYVのジョブディスクリプション(職務内容)が出て、例えば環境系の分野だということが分かったら、海外の大学がオンラインでその分野に関するさまざまなクラスを無料で提供しているところがあるので、それらを受講して、少しでもその分野の知識を深めることができるように勉強します。

阿部 私も事前に関連する分野の知識を学んでいくことは大切だと思います。その一方で、学んでいったことだけが全てではない、ということに留意していただきたいです。出発前に学んだことが、現地に行ったら必ずしも同じとは限りません。実際に学んだことのようにはいかないこともあるので、その状況に応じた「柔軟性」を忘れないでいただきたいです。

――UNYVに参加して、自分が最も成長したと感じる点を教えてください。

近藤 自分に足りないスキルが明確に分かったことです。例えば、私はプレゼンテーションが苦手であることやこれといった特技がないことなどが明確に分かったので、今年の秋学期は毎週、英語でプレゼンテーションを行う授業を履修しました。毎回ネーティブの先生から細かいフィードバックをいただき、かなり大変でしたが、挑戦して良かったです。

また、海外に行って「自分にはこれができる!」という特技があった方が良いと実感したこともあり、最近、着付けを習い始めました。パーティーに招かれた時に着物で行ったり、日本料理を一から勉強したりと、少しずつ動き始めました。

八木 私は、社会人になるための準備ができました。UNYV参加前は一学生でまだ何も分からない状態でしたが、現地での経験を通して、社会人としてのオフィスでの同僚との付き合い方や会議の進め方など、社会で働く上で必要なことについて、実践的に学ぶことができました。

また、健康管理が大切であることも分かりました。健康は活動に直結します。健康状態が悪ければ、仕事のパフォーマンスは下がってしまうため、健康管理は徹底した方が良いと感じました。

阿部 失敗した時に自分を立て直す、レジリエンス力が身に付きました。ネパールに渡航する前は、「何でも完璧に綿密に計画を練って、あらゆるリスクがないように意識し、ミスなく全てをこなそう」といった傾向が自分にはありました。しかし、ネパールでは基本的なインフラが整備されていなかったり、バスはあるのに時刻表がなかったり、何事も時間通り・計画通りに動かないことが普通でした。

また、ネパールには約100の民族が住んでいて、それぞれの文化や話す言葉が違います。そのような中でも、お互いの違いを受け止めて生活している姿を見て、「自分が求めている完璧は何に対する完璧であったのだろう」と、思い返すようになりました。それからは、仮に失敗をしたとしても、それをどう立て直すかということの方が、実は重要なのではないかと考えるようになりました。

今後について、それぞれの「前へ」

――UNYVで培った経験を生かして、どのような社会人になりたいですか。

近藤 私は学び続ける社会人になりたいです。新しいことを学ぶことはとても楽しいですし、新しいことを学ぶことで自分の道が広がり、自分の思考の幅が広がることが、UNYVと留学での経験から分かったので、時間を見つけていろいろなことを学び続けたいです。

八木 現地でさまざまな目標を持つ素晴らしい方々にお会いできたので、彼らのように新しいことに常に挑戦し続ける社会人でありたいです。

阿部 現地での活動中、現地や日本のさまざまな方々に支えていただき、今なお支えていただいています。周りへの感謝を忘れない社会人になりたいです。

――最後に明大生に向けてメッセージをお願いいたします。

近藤 大学の4年間は時間が多くあり、可能性が無限大です。少しでも関心があることには挑戦していただきたいです。きっとその先になりたい自分が見えてくると思います。遠回りをしてでも、とにかく何でも挑戦してください!

八木 積極的に経験を重ねていただきたいです。時には失敗をすることもあるかもしれませんが、その経験からも学びを得ることができます。

阿部 いろいろなことに挑戦してほしいです。そして、もしどうしても困った時は、周りの人を頼ってください。自分の一番やりたいことに突き進んでください。応援しています!

グローバルフロント17階のグローバルラウンジで座談会を実施しました!

グローバルフロント17階のグローバルラウンジで座談会を実施しました!MEIJI NOWでは、Twitterアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Twitterをご利用の方は、以下のボタンからMEIJI NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。

※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです